Viele alte Bräuche und Rituale, die das Leben unserer Vorfahren geprägt haben, sind mittlerweile in Vergessenheit geraten. Dazu gehört auch das schwarze Totenlaken, im Volksmund auch „Liekenhüssies“ genannt. Was hatte es damit auf sich?

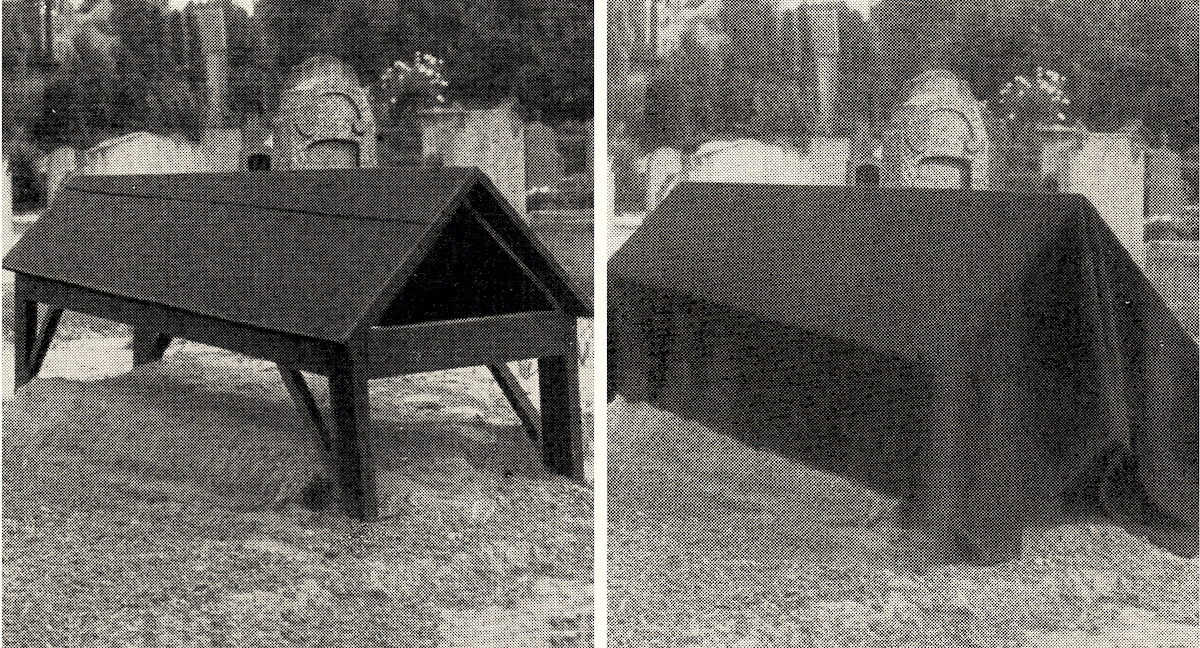

Der Brauch des Totenlakens war vor Jahrzehnten bei uns noch weit verbreitet. Vor allen in den ländlichen Regionen. So auch in der Obergrafschaft und dort vor allem in den reformiert geprägten Gemeinden. Wurde in diesen Gemeinden ein Mitbürger beerdigt, so bedeckten die Totengräbern unmittelbar nach der Beerdigung das Grab mit einem schwarzen Leichentuch, das vielfach über ein Holzgerüst gelegt wurde.

Das Leichentuch war aus „gutem“ Kleiderstoff gefertigt und oftmals war der Name des Verstorbenen eingestickt. Es bedeckte auch den Sarg auf seinem Weg vom Haus des Verstorbenen zum Friedhof, wenn er auf einem offenen Wagen transportiert wurde.

Nur an Sonn- und Feiertagen

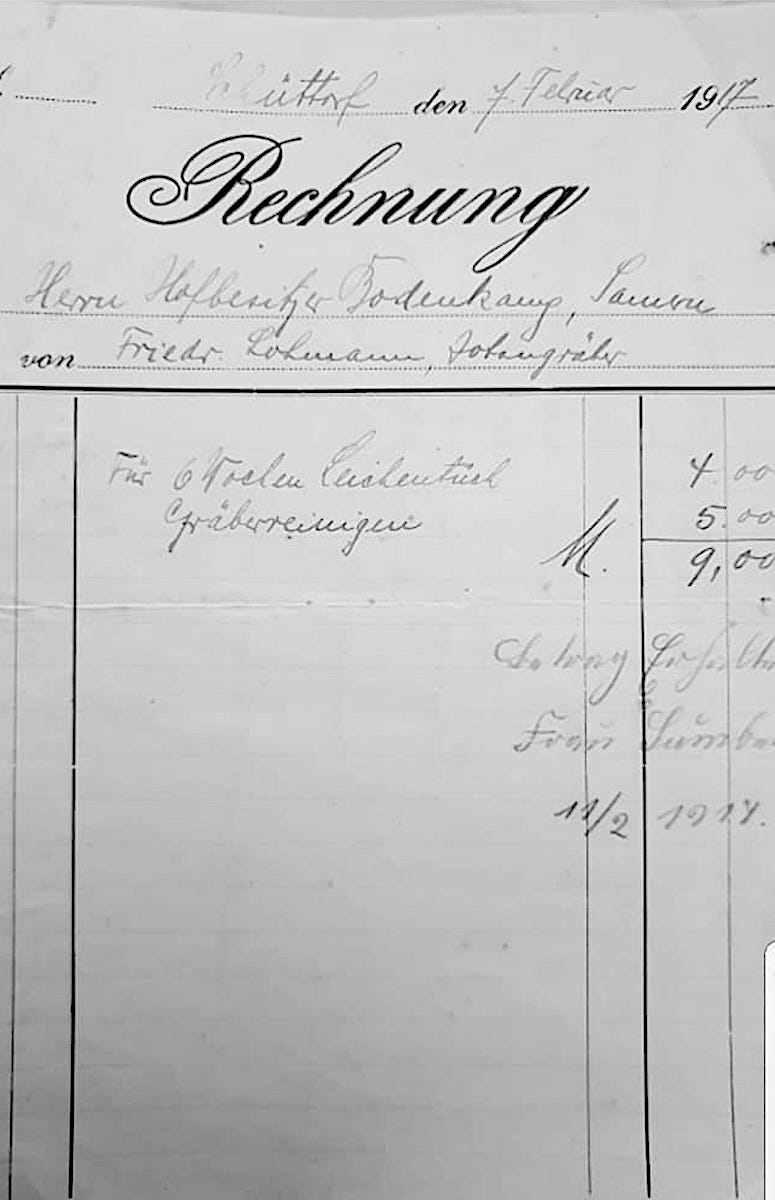

Das Liekenhüssies wurde nach dem Beerdigungstag wieder vom Grab genommen und dann meist nur an Sonn- und Feiertagen von den Totengräbern wie darüber gelegt. In der Regel 3-6 Wochen lang. Wer es sich leisten konnte, verlängerte diese Frist. Denn für die Bedeckung des Grabes mussten die Totengräber natürlich bezahlt werden. Nach Ablauf der Bedeckungen ging das Liekenhüssies in den Besitz der Friedhofsverwaltung über. Die alten Liekenhüssies wurden, wenn noch brauchbar, späten dann zum Verkauf angeboten. Die Hinterbliebenen des Verstorbenen hatten dabei ein Vorkaufsrecht. Gebrauchte Liekenhüssies wurde vor allem von Menschen mit nicht so hohem Einkommen erworben, denn ein neues Liekenhüssies aus wertvollem Kleiderstoff war für viele nicht bezahlbar.

Rechnung des Schüttorfer Totengräbers Lohmann an die Familie Bodenkamp anläßlich der Beerdigung des 31-jährigen Hoferbens aus dem Jahr 1917. Für das Zu- und Abdecken des Leichentuchs für 6 Wochen wurden 4 Mark berechnet.

Das Liekenhüssies kam in vielen Gemeinden der Grafschaft noch bis zum 1. Weltkrieg zum Einsatz, dann verschwand es zunehmend. In wenigen Gemeinden in der Niedergrafschaft hielt sich dieser Brauch aber noch bis in die 1950er Jahre, bis er dann dort auch nicht mehr praktiziert wurde.

Mit dem Aufkommen der Leichenwagen im 20. Jahrhundert geriet auch das Liekenhüssies fast überall in Vergessenheit. Frische Gräber wurden stattdessen mit Kränzen und Blumengestecken abgedeckt.

Totenangst oder Geldmangel?

Um die Bedeutung des Liekenhüssies gibt es verschiedenen Erklärungsansätze. Georg Kipp sah den Ursprung dieses Rituals (Jahrbuch (1957) des Heimatvereins der Grafschaft Bentheim) in einer aus vorchristlicher Zeit stammenden mystischen Angst der Lebenden vor einer möglichen Wiederkehr der Toten. Vielerorts war über Jahrtausende hinweg der Aberglaube verbreitet, dass die Verstorbenen aus ihren Grabstätten aufsteigen und die noch Lebenden in das Reich der Toten hineinziehen könnten. Deshalb, so Kipp, hätte man die Gräber früher auch mit schweren Steinen oder Grabplatten bedeckt.

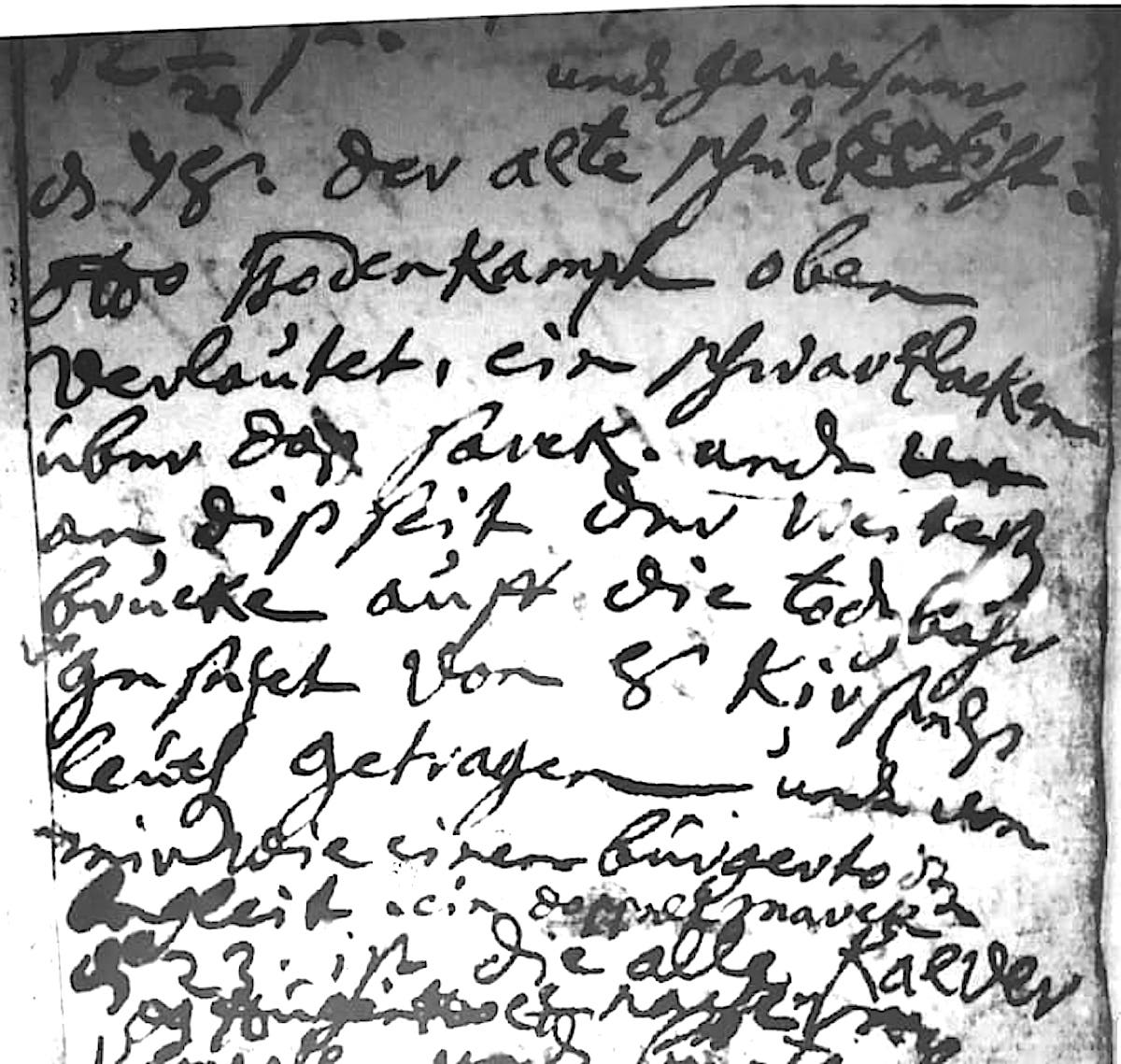

Dass es sich dabei um ein recht altes Brauchtum handelt, belegt ein Auszug aus dem Schüttorfer Kirchbuch von 1725. Hier wird anlässlich der Beerdigung des Schulten Otto Bodenkamp aus Samern schon das Leichentuch (schwarzes Laken) erwähnt. Auf nicht wenigen Bauernhöfen wurden die Verstorbenen auch nicht aus den großen Hoftüren hinaus getragen, sondern durch Nebeneingänge oder sogar durch Fenster zum Leichenwagen geschafft.

Aus dem Schttorfer Kirchenbuch von 1725 (Auszug): „Der alte Schulte (auch gewesener Consist (Kirchenrat)) Otto Bodenkamp oben verläutet, ein schwarz laeken über das sark und an … (unleserlich) brücke auch die todtbahr ge.. (unleserlich) von 8 Kirchspielsleuth getragen und von mir wie einen bürgertodt begleit…“

Eine andere, weniger mystische Erklärung für das Leichentuch erscheint mit vielleicht etwas einleuchtender. Nach dieser Erklärung wurden die Liekenhüssies vor allem für die Kennzeichnung der Grabstätte und des jeweiligen Verstorbenen genutzt. Denn das Anfertigen und Aufstellen einer Grabplatte oder eines Grabsteines war sowohl zeitaufwändig als auch sehr teuer und deshalb für viele nicht bezahlbar..

Fotos: Georg Kip, Das Totenlaken. In: Jahrbuch 1957, Hrg.: Heimatverein der Grafschaft Bentheim, Stadtarchiv Schüttorf. Katja Bodenkamp

Quelle: Georg Kip, Das Totenlaken. In: Jahrbuch 1957, Hrg.: Heimatverein der Grafschaft Bentheim, Katja Bodenkamp

Mein besonderer Dank gilt Frau Katja Bodenkamp aus Samern für die wertvollen Hinweise sowie für die Überlassung der privaten Bilddokumente.