Wenn Schüttorf im Mittelalter eine kleine, vielleicht auch beschauliche Stadt war, kleine und große Bösewichter gab es auch hier. Zwar gibt es keine Dokumente, die von großen Straftaten berichten, aber so mancher Unhold und Gesetzesbrecher trieb auch hier sein Unwesen.

Kurz nach der Verleihung der Stadtrechte erhielt Schüttorf mit der coram judico norstro Scottorpe seine eigen Gerichtsbarkeit. Im frühen Mittelalter unterschied man zwischen der Niederen und der Hohen Gerichtsbarkeit. Die Niedere befasste sich vor allem mit geringfügigen Vergehen wie Diebstahl, Betrug, Beleidigung, üble Nachrede u.a. Sie wurde meist von den gewählten Vertretern der Stadt ausgeübt. In ihre Zuständigkeit fielen auch die zivilen Rechtsstreitigkeiten. Die hohe Gerichtsbarkeit, die für Mord, Totschlag , Vergewaltigung, Ketzerei u.a. zuständig war, lag meist in den Händen der adeligen Landesherren. Später fiel dann mit der immer stärker werdenden Souveränität der Städte auch die Hohe Gerichtsbarkeit in ihren Zuständigkeitsbereich. Wie die Gerichtsbarkeit in Schüttorf im Einzelnen geregelt war, darüber geben die Chronisten wenig Auskunft.

Jeder konnte jeden beschuldigen

Eine ermittelnde Instanz, wie z.B. die Polizei gab es in Schüttorf im Mittelalter nicht. Im Prinzip konnte jeder Bürger einen anderen eines Verbrechens beschuldigen. Darüber wurde dann in einer Gerichtsverhandlung entschieden. Verhandelt wurde vor dem Rat der Stadt – meist im Rathaus. Wo die „Verhandlungen vor dem Bau des Rathauses im 16. Jahrungert stattgefunden haben, ist nicht übermittelt. Der Kläger trug seine Klage und seine Beweise vor, der Angeklagte versuchte sich zu verteidigen. Oft stand Aussage gegen Aussage. Wer von niedrigem Stand war und eines Verbrechens oder Vergehens beschuldig wurde, hatte dabei oft das Nachsehen. Zur „Wahrheitsfindung“ wurden oftmals auch Folter oder peinliche Verhöre eingesetzt. Deren einziges Ziel war es, den Angeklagten zu einem Geständnis zu bewegen.

Gottesurteile am Hafermarkt

Konnte während einer Verhandlung die Schuld oder Unschuld nicht erwiesen werden, bediente man sich auch einer weiteren, üblen Methode: dem sogenannten Gottesurteil. Eines dieser Gottesurteile war die sogenannte „Wasserprobe“. Dafür wurde der Beschuldigte z. B. in einen eisernen Käfig gesperrt, der dann mehrfach und für lange Zeit unter Wasser getaucht wurde. Starb der Beschuldigte dabei, so galt er als „schuldig“, überlebte er, was wohl sehr selten vorkam, dann erklärte man ihn für „unschuldig“. Die sogenannten Gottesurteile wurden vor allem in den sogenannten Hexen- oder Ketzerprozessen während der Inquisition eingesetzt.

Auch in Schüttorf gab es „Wasserproben“. Sie sollen in einem morastigen Teich vollstreckt worden sein, der im Bereich des heutigen Hafermarktes und Singel gelegen haben soll. Dort verlief nach Auffassung einiger Chronisten auch ein Graben oder Bach, der den Namen „Wippert“ trug. Als „Wippert“ hat man früher auch die Vorrichtung zum Untertauchen der Delinquenten bezeichnet. Eindeutige Belege für die „Wasserproben“ in Schüttorf gibt es aber nicht.

Hinrichtungen waren auch Volksfeste

Die Strafen, die bei einem Schuldspruch verhängt wurden, kann man aus heutiger Sicht nur als drastisch bezeichnen. Bei kleineren Vergehen wie Beleidigung, geringfügigen Diebstahl, kleinen Betrügereien, üble Nachrede u.a. wurde man gerne wie in Schüttorf am Rathaus an den Pranger gestellt oder erhielt eine festgesetzte Anzahl von Schlägen mit Stock oder Peitsche. Bei schwereren Vergehen wie Raub oder Diebstahl schnitt man dem Verurteilten gerne auch mal eine Hand, ein Ohr oder die Nase ab. Große Verbrechen, wie Mord, Raubmord, Vergewaltigung und vor allem Ketzerei wurde fast ausschließlich mit der Todesstrafe geahndet. Dabei war der Fantasie in der Hinrichtungsart keine Grenzen gesetzt. Köpfen, vierteilen, ersäufen, hängen oder verbrennen. Alles war erlaubt, alles wurde gemacht. Meist in aller Öffentlichkeit. Nicht selten unter dem Gejohle und Gekreische der versammelten Zuschauer. Eine Hinrichtung war immer auch ein kleines Volksfest.

Zuweilen erteile man den zum Tode Verurteilten auch eine letzte makabre „Ehre“. Vor den Toren der Stadt Schüttorf in Quendorf und Suddendorf standen die sogenannten Galgenhügel (Bült), von denen der Gehängte noch einmal einen letzten Blick auf die Stadt werfen konnte.

Des Einen Tod, des Anderen Brot

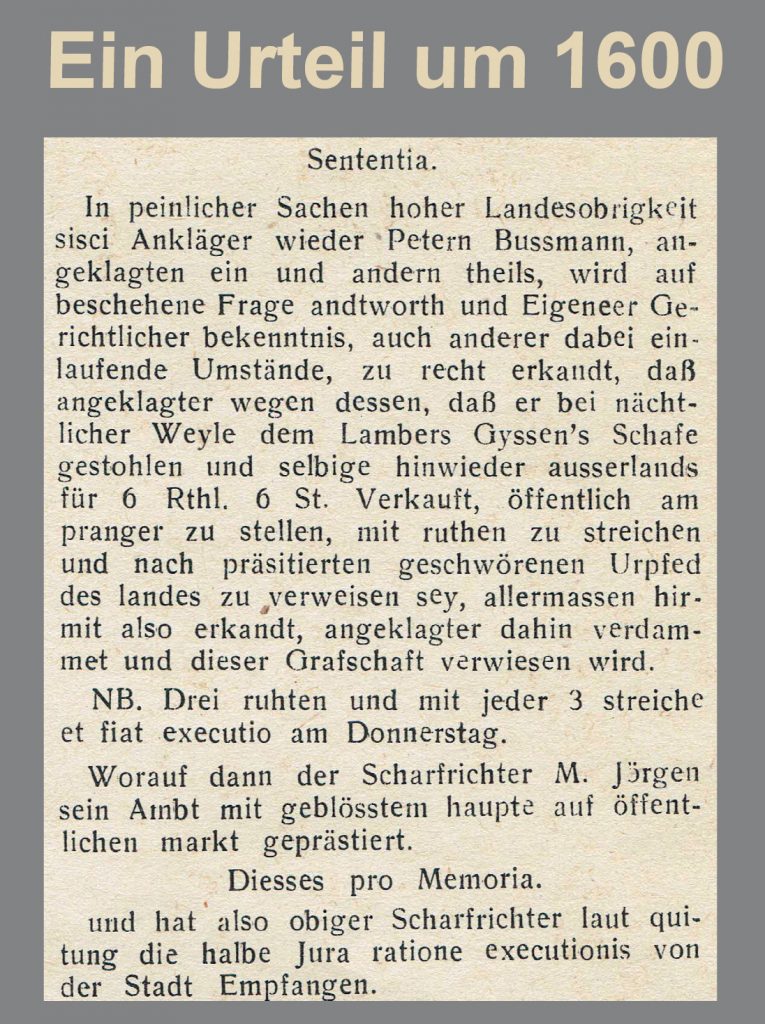

Hinrichtungen bedeuteten für den Einen den sicheren, meist qualvollen Tod. Für den Anderen ein sicheres und oft auch üppiges Einkommen: für den Scharfrichter, der für die Vollstreckung der verhängten Strafen zuständig war. Und vielfach auch für die dem Urteil vorangegangenem Folterungen. So auch in Schüttorf.

Bei der Kirchplatzsanierung in den 1990er Jahren kam ein großer alter Grabstein aus Bentheimer Sandstein zum Vorschein. Er wurde freigelegt, anschließend gereinigt und fand seinen Platz in der Nähe des Kriegerdenkmals an der Südseite der Kirche, wo er heute noch zu besichtigen ist. Auf der rechten Seite des Grabsteins ist folgender Text eingemeißelt: Anno 1697 den 6. Maij ist im Herren entschlafen der achtbar Frau Anna Margred Bröckers

Anna Margaretha Bröckers wurde 1635 in Osnabrück geboren. Sie war die Tochter von Jürgen Bröckers, der von 1646 bis 1655 Scharfrichter in Schüttorf war. Anna Margaretha Bröckers war verheiratet mit Johannes Georgius Schneider (Snijder), ab 1657 Scharfrichter von Bentheim und Steinfurt, der selbst aus einer bekannten Schüttorfer Scharfrichterfamilie stammt.

Beide Namen Snijders und Bröckers sind auch auf dem Wappen auf dem Grabstein zu finden. Wohl mit den Insignien des Scharfrichters versehen: Henkersschwerter und Galgen. Den oberen Teil des Grabstein ziert ein Totenkopf, wohl ein weiterer Hinweis auf den unrühmlichen Beruf der Familien Bröckers und Snijders.

Scharfrichter als Chirurgen

Scharfrichter oder auch Nachrichter hatten keinen angenehmen Job. Sie mussten Todesurteile – meistens durch Enthauptung mit dem Schwert oder der Axt – vollstrecken und anschließend den Leichnam entsorgen. Bei Verstümmelungen schnitt der Scharfrichter dem Verurteilten eine Hand oder ein Ohr ab. Da der Verstümmelte nicht verbluten durfte, musste der Scharfrichter anschließend die Wunde versorgen. So erlangte viele Scharfrichter große chirurgische Fähigkeiten und damit auch Bekanntheit, Anerkennung und lukrative Verdienstmöglichkeiten. Auch der Schüttorfer Scharfrichter Jürgen Bröckers war wegen seiner chirurgischen Künste weit über die Grenzen Schüttorfs hinaus berühmt. Quasi als Zweitjob waren viel Scharfrichter auch als Abdecker für die Beseitigung von Tierkadavern zuständig.

Pfusch konnte den Kopf kosten

Scharfrichter mussten eine Präzisionsjob abliefern, wenn sie nicht selber unters Beil kommen wollten. Man verlangte von ihnen, dass z.B. bei einer Enthauptung der Kopf mit einem einzigen Hieb vom Körper abgetrennt wurde. Ein Scharfrichter musste also wissen, wo und wie er zuzuschlagen hatte, um nicht selber den Kopf zu verlieren. Verlangt wurden von ihm, „executiones ohntadelhafft zu verrichten“.

Scharfrichter waren Familienbetriebe

Die Scharfrichter waren durchaus wohlhabend, aber man begegnete ihnen vielerorts mit gehöriger Distanz und nicht selten mit Verachtung. Vielleicht auch ein Grund, warum Scharfrichterfamilien meist untereinander heirateten. Der Beruf und die Qualifikationen wurden so innerhalb der Familie weiter gelehrt. Eine der bekannten Scharfrichterfamilien in Schüttorf war im 18. Jahrhundert die Familie Füchten (Vügten/Fügten).

Mittlerweile ist der Beruf des Scharfrichters in Deutschland und damit auch in Schüttorf ausgestorben. Und so soll es auch bleiben. Wer der letzte Scharfrichter in Schüttorf war und wann das letzte Todesurteil vollstreckt wurde, ist mir nicht bekannt.

(Quellen: „Der Grabstein einer Schüttorfer Scharfrichterfamilie“, Rainer Harmsen in: Jahrbuch des Heimatvereins 2005, „Geschichte Schüttorfs in Flurnahmen“, digitalisiert vom Heimatverein Schüttorf, „Henker Hans arbeitete nebenbei als Chirurg“ in: GN vom 9.11.2016, „Schüttorf – Geschichte und Geschichten“ von Heinrich Funke. Fotos: Heimatverein Schüttorf, Wikipedia, privat)