Im 13. Jahrhundert war Schüttorf eine Siedlung aus nur wenigen Gebäuden, von denen die wenigsten aus Stein gebaut waren. Holz und Lehm waren die vorherrschenden Baumaterialien für die Hausmauern, die Dächer waren oft mit Reisig, Schilf oder Stroh bedeckt. Die Häuser waren in der Regel sehr klein. Häufig bestanden sie nur aus ein oder zwei Räumen, die sich die Menschen mit ihrem Vieh teilten. Aber es gab auch ein paar größere Höfe, die vor allem von adligen Burgmannen bewohnt waren, sowie ein oder zwei kleine Kirchen.

Straßen oder Brücken suchte man in Schüttorf zu der Zeit vergebens. Straßen waren meist festgetretene Lehm- oder Sandwegewege. Die Vechte wurde an seichten Furten durchquert. Das Wasser holte man sich aus dem Fluss oder aus den vielen Gräben und Bächen, die um und durch die Schüttorfer Bauernschaft flossen. Die Notdurft wurde meist an Ort und Stelle dort verrichtet, wo man gerade den Drang verspürte. Von mittelalterlicher Pracht war in Schüttorf fast nichts spüren.

Wer waren die ersten Schüttorfer?

Die junge Stadt Schüttorf zählte in den ersten Hundert Jahren nicht mehr als 250 Einwohner, sie war also eine kleine Stadt. Es war aber in Deutschland im Mittelalter nicht unüblich, dass Städte nur so wenig Einwohner hatten.

Nicht alle Einwohner Schüttorfs waren auch Bürger der Stadt. Ein solches Privileg war z.B. an das Einkommen, eine eigene Wohnung, aber auch an den Beruf, der ausgeübt wurde, gebunden. Und der Umfang der Rechte des Bürgers – z.B. das aktive und passive Wahlrecht -– waren von der Höhe seiner Abgaben/Steuern abhängig, die jährlich zu entrichten waren. Ein Besonderheit Schüttorfs war, dass hier auch Frauen Bürger der Stadt werden konnten, jedoch mit stark eingeschränkten Rechten.

In Schüttorf lebten im 13. Jahrhundert vielleicht 30 bis 40 Familien. Und ebenso viele Häuser bzw. Höfe hat es auch gegeben. Diese standen vor allem in dem Bereich zwischen der heutigen Mauerstraße im Westen und Süden, dem heutigen Bleichenwall im Norden und dem heutigen alten Vechtearm im Osten.

Das damalige Stadtgebiet war verhältnismäßig groß, ca. 15 ha, aber nur dünn besiedelt. So gab es zwischen die einzelnen Häusern und Höfen auch große Ackerflächen, die bewirtschaftet wurden. Das Stadtgebiet wurde von mehreren Gräben durchzogen. Im Gebiet rund um den heutigen Hafermarkt und Singel soll es sogar noch ein kleines Moor gegeben haben, dass erst Jahrhunderte später trocken gelegt wurde.

Der Schüttorfer lebte vor allem von der Landwirtschaft, aber es gab auch eine große Gruppe von Handwerkern (vor allem Schmiede, Flachsweber und Leder- und Schuhmacher) sowie einige Kaufleute. Es wird hin und wieder von den Schutenschiffern berichtet, die den Bentheimer Sandstein die Vechte hoch nach Holland transportiert haben sollen. Ob dieser Wirtschaftszweig jedoch wirklich von großer Bedeutung für die Stadt war, wird nirgendwo seriös belegt.

Alles, was wir heute mit dem historischen Schüttorf verbinden – Stadtmauer, Burg Altena, Rathaus, Mühle, Kirche und Bürgerhäuser – war zur Zeit der Verleihung der Stadtrechte noch nicht vorhanden. Die wurden erst Jahre und Jahrzehnte später gebaut. Das hätten sich die Schüttorfer bei aller Freude über die verliehenen Stadtrechte auch nicht träumen lassen, dass in den kommen Jahren und Jahrzehnten jede Menge Arbeit auf sie wartete.

1. Großbaustelle: Stadtbefestigung

Eine Bedingung, die Graf Egbert an die Verleihung der Stadtrechte geknüpft hatte, war der Bau einer Stadtbefestigung mit einer hohen Mauer, Wassergräben und Wallanlagen. Mit dem Bau der Stadtmauer wurde unmittelbar nach der Verleihung begonnen. Sie war bei ihrer Vollendung 1.400 Meter lang, bis zu 10 Meter hoch und bis zu 2 Meter dick. An der Spitze trug die Mauer wohl einen hölzernen Wehrgang, der zumindest teilweise auch überdacht war. Zur besseren Verteidigung war die Stadtmauer im südlichen westlichen und nordlichen Abschnitt mit 3 Wehrtürmen versehen. In die Stadt konnte man nur durch drei große Tore – das Steintor, das Windtor und das Föhntor – gelangen, die mehrfach gesichert und von Torwächtern bewacht wurden. Teilweise waren sie auch mit Zugbrücken ausgestattet. Daneben gab es noch einen kleinen Durchlass, der zu den fürstlichen Wassermühlen führte, die vor den Toren der Stadt lagen.

Der Bau der gesamten Stadtbefestigung hat fast 100 Jahre in Anspruch genimmen. Erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts war Schüttorf von einer geschlossenen Stadtbefestigung umgeben. Die Foeporte (Föhntor) wurde 1424 fertig gestellt.

Die Stadtbefestigung beinhaltete auch drei wehrhafte Tore, durch die man in die Stadt gelangen oder sie verlassen konnte. Diese Tore waren zunächst aus Holz, später dann aus Stein gebaut. Nach der Fertigstellung der Stadtbefestigung waren über 30.000 Kubikmeter Bentheimer Sandstein verbaut, die per Ochsenkarren oder mit Mannerkraft aus den nahegelegenen Steinbrüchen nach Schüttorf transportiert wurden. Der Transportweg der Steine ging über Suddendorf, dann über die heutige Ohner Straße bis hin zur Stadt. Auf dieser Stecke mussten keine allzugroßen Höhenunterschiede überwunden werden. In den heute noch vorhandenen Resten der Stadtmauer ist auffällig, dass keine sehr großen Steine vermauert wurden. Es waren eher kleinere Steine, die sich besser für den Transport eigneten. Das Gesamtgewicht dieser Steine betrug ca. 750.000 Tonnen. Man kann sich kaum vorstellen, wieviele Fahrten unternommen werden mussten, um diese enorme Menge an Steinen an den jeweiligen Zielort zu bringen. Es ist anzunehmen, dass die Steine zunächst an einer Stelle vor oder hinter den späteren Steintor gelagert wurden, bevor sie dann in die Mauer eingefügt worden sind. Vielleicht rührt davon auch der Namen „Steintor“.

Zur Schüttorfer Stadtbefestigung zählten nicht nur die Stadtmauer, sondern auch Gräben, Wälle und sogenannte Kampffelder, die sich vor allem im Süden, Westen und Norden befanden. So war Schüttorf über jahre hinweg die am besten befestigte Stadt in der gesamten Grafschaft. Sie galt lange Zeit an uneinnehmbar.

Für die Stadtbefestigung wurden auch große Erdbewegungen durchgeführt, um Gräben umzuleiten, die Wallanlagen zu bauen oder um die Vechte zu einem Bestandteil der Stadtbefestigung zu machen. Leider ist über den Bau der Stadtbefestigung heute nicht mehr viel zu erfahren. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob die Sandsteine für den Bau der Mauer und der Tore schon in den Sandsteinbrüchen in Suddendorf oder Bentheim behauen wurden, oder ob dies erst vor Ort in Schüttorf geschah. Es ist aber anzunehmen, dass für den Bau der Stadtmauer viele Steinmetze auch vor Ort in Schüttorf gearbeitet haben. Da aber nirgendwo erwähnt wird, dass es in Schüttorf Steinmetze in großen Zahl gegeben hat, ist zu vermuten, dass diese Handwerker von außerhalb nach Schüttorf gekommen sind.

Dieses Gemälde von Jakob van Ruisdal zeigt eine der ältesten mittelalterlichen Anscht der Stadt Schüttorf. Rechts im Hintergrund das Windtor.

2. Großbaustelle: Die Burg Altena

Noch während der Bau der Stadtbefestigung im vollen Gang war, begann man in Schüttorf um 1350 mit dem Bau einer Stadtburg, der späteren Burg Altena. Sie war von Anfang an als ein Bestandteil der Stadtbefestigung geplant. Ob sich an der Stelle, wo die Stadtburg gebaut wurde, bereits ein befestigter Hof befand, wir vielfach angenommen wird, ist aber historisch nicht dokumentiert. Als erstes wurde der sogenannte Palas oder auch Ostflügel der Burg gebaut. Er war wohl eines der ersten Gebäude in Schüttorf, das komplett aus Steinen (überwiegend Sandstein) errichtet wurden. Nur das Dach war mit hölzernen Schindeln bedeckt. Der Palas war zu seiner Zeit mit einer Länge von 28 Meter, einer Breite von fast 13 Metern und einer Höhe von fast das 24 Metern das mit Abstand größte Gebäude in der jungen Stadt. Er war ein zweigeschossiges Bauwerk mit einem ausgebauten Dachgeschoss. Im Erdgeschoss befanden sich verschiedene Nutzräume wie z.B. eine Küche, den 2. Stock nahm ein repräsentativer Saal mit großem Kamin ein, während das Dachgeschosse vor allem zum Wohnen genutzt wurde. Von der Inneneinrichtung der Burg Altona ist so gut wie nichts bekannt.

Eine der wenigen Fotografien vom Ostflügel (Palas) dfer Burg Altena – hier nur noch als Ruine zu erkennen

Die anderen Gebäudeteile der Burg Altena wurden erst später errichtet. Der Südflügel im 15. Jahrhundert, der Nord- und der Westflügel Mitte des 16. Jahrhunderts. Nachdem der Westflügel errichtet war, baute man dort auch die sogenannte Vorburg an.

3. Großbaustelle: Die Schüttorfer Kirche

Als wären zwei Großbaustellen nicht genug, begann man 1355 auch den Bau der Kirche St. Laurentius. Es soll in Schüttorf zwar schon lange vorher eine Kirche St. Laurentius gegeben haben, aber sie genügte wohl nicht mehr den Ansprüchen der auch politisch immer stärker werdenen Kirche. Wo der Standort dieser alten Kirche war, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Man fand aber bei Arbeiten an der ev. ref. Kirche Grabreste, die aus der Zeit vor der Stadtgründung stammen. So kann man vermuten, dass die alte Kirche der neuen weichen musste.

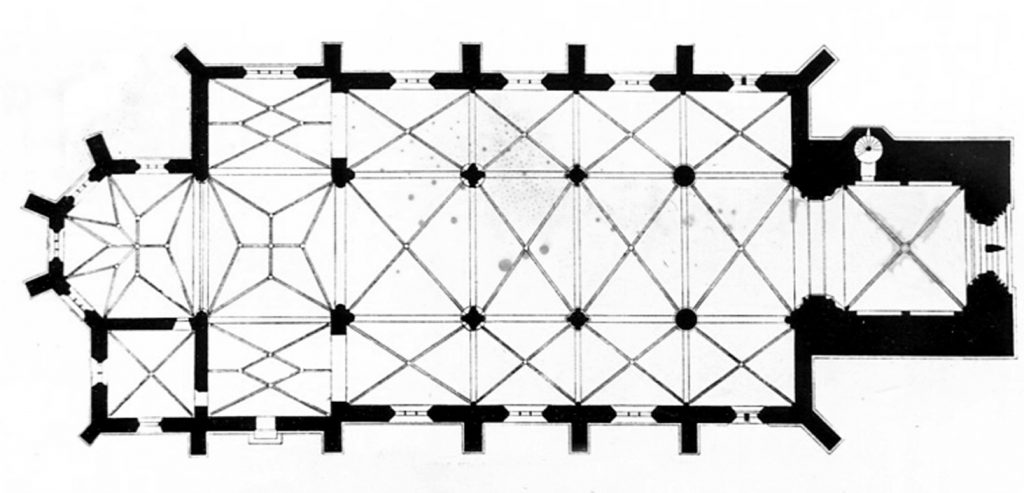

Der Bau der neuen Kirche St. Laurentius erfolgte in mehreren Abschnitten. Sie wurde zunächst als klassische Hallenkirche mit Längs- und Querschiff sowie mit einem Chor erbaut. Es soll damals am Westende des Längsschiffs schon ein kleiner Turm errichtet worden sein. Eine Quelle berichtet sogar von zwei Türmen. Das scheint aber auf einer Fehlinterpretation einer Abbildung eines Stadtsiegels zu beruhen. Beweise wie Fundamentreste etc. ließen sich für diese Behauptig nicht finden. In einem zweiten Abschnitt wurde ab 1477 der neue Chor errichtet und das Längsschiff erweitert. Der kleine Kirchturm wurde abgerissen. Dafür erhielt die Kirche zwei Seitenschiffe. Im dritten Bauabschnitt wurde der große Kirchturm erbaut, der 1523 fertiggestellt wurde.

Für eine Stadt mit weniger als 500 Einwohnern war die Kirche St. Laurentius schon ein gewaltiges Bauwerk. Wenn man bedenkt, dass es für die „normalen Gläubigen“ keine Sitzplätze gab, dann bot die Kirche mehr Platz als eigentlich notwenig war. Man kann also vermuten, dass diese Kirche auch ein Staussymbol war, mit dem der Klerus, aber auch die Bürger der Stadt ihr neues Selbstbewusstsein, vor allem gegenüber dem Grafenhaus in Bentheim zum Ausdruck bringen wollten. Und sie ist auch ein Zeichen dafür, dass Schüttorf bis zum Ausbruch des siebenjährigen und 30-jährigen Krieges eine prosperiende Stadt mit einer überdurchschnittlichen Wirtschaftskraft gewesen ist. Neben den genannten Bauwerken wurden in 14. Jahrhundert noch die fürstlichen Mühlen an der Vechte sowie das historische Rathaus errichtet. Beide Bauwerke fallen aber im Vergleich zu den drei erstgenannten deutlich zurückhaltender aus.

Wie konnten die wenigen Schüttorfer soviel schaffen?

Wenn man sich vor Augen hält, dass zu der Zeit bei allen großen Bauprojekten kaum oder nur sehr wenig Technik zu Einsatz kam und Schüttorf bis ins 16. Jahrhundert hinein maximal 500 Einwohner zählte, kann man schon die Frage stellen, wie sie das alles schaffen konnte. Bestimmt hat die Verleihung der Stadtrechte die Schüttorfer Bürger so beflügelt, dass viele bereit waren, ihre Arbeitskraft für die großen Gemeinschaftsprojekte zur Verfügung zu stellen. Und sicherlich waren diese Arbeitsleistungen auch eine Voraussetzung, um weitergehende Bürgerrechte zu erlangen. Die Leistung der Schüttorfer ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass von der Stadt Nordhorn, die im Jahr 1379 die Stadtrechte – übrigens nach Schüttorfer Vorbild – von Bernhardt I. Graf zu Bentheim verliehen bekam, nicht verlangt wurde, eine entsprechende Stadtbefestigung zu bauen. Nordhorn wurde lediglich durch Wallanlagen und Schanzen geschützt.

Leider liegen nur wenige Dokumente zu dem damaligen Zeitgeschehen vor. Es ist jedoch hin und wieder die Rede davon, dass auch Zwangsmaßnahmen ergriffen wurden, um die Menschen zur Mitarbeit zu „motivieren“. Und es wurde natürlich auch mit psychologischen Mitteln „nachgeholfen“. Insbesondere die Kirche setzte solche Mittel ein, zum Beispiel in Form von Ablassbriefen oder durch Predigten, die nur dem das Seelenheil versprachen, der sich gebührend am Kirchenbau beteiligte. Sei es durch Geldspenden oder durch Arbeitsleistungen.

Es ist aber davon auszugehen, dass die Bauwerke nicht ohne Einsatz von Arbeitskräften, die von Außerhalb nach Schüttorf kamen, hätten vollendet werden können. Natürlich brauchte man Spezialisten wie Baumeister, Steinmetze, Maurer, Schreiner und Tischler, die natürlich auch bezahlt werden mussten. Woher diese Arbeitskräfte kamen, wie lange sie blieben und wieviele von ihnen später Bürger Schüttorfs geworden sind, darüber fehlen nähere Informationen.

Auch wenn die enorme Bautätigkeit in den Kinder- und Jugendtagen unserer Stadt den Schüttorfern viel abverlangte, trug sie aber auch einiges dazu bei, dass die Stadt sich wirtschaftlich gut entwickelte. Schüttorf wandelte sich in diesen Jahren immer mehr von einer Stadt der Ackerbürger hin zu einer Stadt des Handwerks und des Handels. Ein Zeichen für die Erstarkung des Handwerks waren die verschiedenen Gilden, die sich z. T. schon im 14. Jahrhundert in Schüttorf bildeten.

All das unterstreicht noch einmal die hohe wirtschaftliche Bedeutung der kleinen Stadt Schüttorf im frühen Mittelalter. Denn die Geldsäckel in der Stadt mussten ordentlich gefüllt gewesen sein. Trotzdem: Ohne die Tausenden von frei- und unfreiwilligen Arbeitsstunden der einfachen Menschen in der Stadt, hätte die enorme Bautätigkeit im Mittelalter niemals von statten gehen können. So ist die Stadt Schüttorf in ihren Anfangszeiten oft bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gegangen.

Spätestens mit den Ausbruch des 30jährigen Krieges trat dann eine Stagnation nicht nur in der baulichen Entwicklung der Stadt ein. So manche Bauwerke zerfielen zunehmend und wurden auch nicht mehr wiedererrichtet. Die Stadtbefestigung hatte keinen militäriscghen Sinn mehr. Neue Großbauten gab es über Jahrhunderte hinweg kaum noch. Erst mit dem Aufblühen der Textilindustrie Mitte des 19. Jahrhunderts sind in Schüttorf wieder Großbauprojekte in Angriff genommen worden.

Im Laufe der Jahre hatten die Schüttorfer oft ein hartes Schicksal zu ertragen, so wurden große Teile ihrer Stadt durch Brände mehrfach vernichtet. Allein der große Stadtbrand von 1604 (neuere Chroniken sagen, dass dieser verheerende Stadtbrand erst 1609 stattgefunden hat) legte fast die Hälfte aller Häuser in Schutt und Asche. Auch die Kirche blieb von Bränden nicht verschont. Der Kirchturm der großen Kirche wurde achtmal ein Opfer der Flammen.

Stellt sich zum Schluss die Frage, warum haben sich die Schüttorfer zu Beginn ihrer Stadtgeschichte soviel Arbeit aufgebürdet? Bei der Stadtbefestigung kann man das noch nachvollziehen, diente sie doch dem Schutz des Eigentums vor neidischer Konkurrenz und der Grenzsicherung der Grafschaft zum Süden und Osten hin. Bei der Burg Altona war es das Fürstenhaus in Bentheim, das sich eine eigene Bastion in der Stadt sichern wollte, um von dort aus auch politischen Einfluss auf die Stadtentwicklung nehmen zu können. Bei der Schüttorfer Kirche hingegen bin ich mir über die Motivation nicht so sicher. Eine so große Kirche für eine so kleine Stadt? War es kirchlicher/religiöser Größenwahn oder eine Machtdemonstration des Klerus und der Stadtbürger gegenüber dem Feudalherren in Bentheim? Vielleicht beides. Vielleicht spielten auch andere Faktoren eine entscheidende Rolle?

(Fotos/Abbildungen: Heimatverein Schüttorf, Stadtarchiv Schüttorf, Wikipedia, privat)