Bis vor wenigen Jahrzehnten war der Plundermelkshoek oder auch Plunnermelkshoek ein Stadtteil Schüttorf, in dem es schien, als sei die Zeit stehen geblieben. Noch viele Straßen sahen so aus wie vor über 100 Jahren. Zahlreiche kleine alte Häuser standen dort, manche haben beide Weltkriege überstanden, andere waren noch viel älter. Oft waren die alten Häuser in einem ziemlich schlechten Zustand. Denn hier wohnten meist Menschen, die nicht so viel Geld hatten, dass sie ihre Häuser renovieren oder gar restaurieren konnten. Sie waren kleine Handwerker, Gesellen oder Fabrikarbeiter. Später wohnten hier auch viele Neuschüttorfer, die als „Gastarbeiter“ in die Stadt gekommen und geblieben sind. Viele erwarben hier ihr erstes Hauseigentum, denn die alten Häuser waren günstig – und manchmal war man froh, überhaupt einen Käufer zu finden.

Im Plundermelkshoek gab es sehr lange eine intakte Nachbarschaft. Jeder kannte jeden. Manchmal sogar mehr, als es den anderen lieb war. Man half sich gegenseitig oder stand dem Nachbarn bei, wenn ein Verlust zu beklagen war. Aber man feierte auch zusammen. Die Kinder spielten auf der Bleiche, die damals noch bis zur heutigen Kläranlage reichte. Im Sommer Fußball oder Cowboy und Indianer. Im Winter nutzten sie die abschüssige Bleiche oder den Eiskeller zum Schlittenfahren. Manchmal war die Vechte so zugefroren, dass man da auch Schlittschuh laufen konnte.

Plundermelkshoek – ein Stadtteil mit langer Geschichte

Der Plundermelkshoek war in sich geschlossener Stadtteil, obgleich er früher in zwei Gebiete (Rotten) aufgeteilt war. Die Grenze verlief genau auf der Vechtestraße. Der Plundermelkshoek reichte von der Vechte bis zur Föhnstraße, vom Rathaus bis zum Bleichenwall. Es gibt nur wenige historische Quellen, die uns Wissenswertes über ihn berichten. Von einigen wissen wir, dass im Plundermelshoek schon im frühen 14. Jahrhundert einige Häuser gestanden haben. Später grenzte der Bevernsche Ritterhof an den Stadtteil. Dort, wo heute die Katholische Kirche steht.

Einer kurzen Abhandlung über „Die Entwicklung der Wohnsituation einer Textilarbeiterfamilie in Schüttorf“ haben wir es zu verdanken, dass wir uns heute in das Haus einer alten Schüttorfer Textilarbeiterfamilie einladen können, wie es vor 100 Jahren so noch in der Milchstraße stand. So können wir miterleben, wie die Menschen damals gewohnt und gelebt haben.

Die Familie F.

Um 1860 heiratete der selbständige Fuhrmann Anton F*. in den Haushalt der Christine von H. in der Milchstraße 27 ein; sie hatten insgesamt 5 Kinder. Ihr einziger Sohn Johann erbte später das Haus und gründete dort mit seiner Frau Gesine seine eigene Familie. Aus der Ehe gingen 9 Kinder hervor.

Johann F. arbeitete als Färber in der nahegelegenen Textilfabrik Schümer & Co. Aber schon 1910 erkrankte er arbeitsbedingt so schwer an einem Lungenleiden, dass er nicht mehr in der Fabrik arbeiten konnte. Sein Arbeitgeber beschäftigte ihn dann noch einige Jahre auf seinem kleinen bäuerlichen Gehöft in Quendorf, dem „Karolinenschlösschen“. Aber 1923 musste er dann doch aus gesundheitlichen Gründen in Pension gehen. Sein 1899 geborener Sohn Anton fing schon mit 13 Jahren als Weber bei Schümer & Co. an. Seine Schwestern arbeiteten als Dienstmädchen in verschiedenen Schüttorfer Haushalten. Er wohnte bis 1925 in dem Haus in der Milchstraße. Dann zog er zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder Hermann in ein neugebautes Haus am Stadtrand an der Nordhorner Straße um. Das alte Haus in der Milchstraße war so baufällig geworden, dass die Reparaturarbeiten mehr gekostet hätten als ein Neubau.

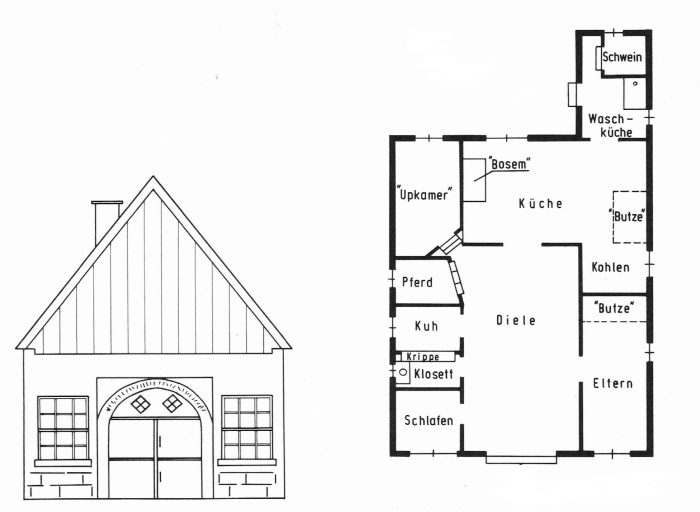

Milchstraße 27 – ein typisches Ackerbürgerhaus

Das Haus Nummer 27 in der Milchstraße wurde um 1800 erbaut. Es war ein typisches Ackerbürgerhaus, wie man es damals fast überall in der Grafschaft vorfand. Charakteristisch für ein solches Haus war eine große, meist vierteilige Tür – die Nenndööre – aus Eichenholz, durch die früher der Ackerwagen auf die Diele gefahren werden konnte. Über der Nenndööre befand sich ein großer geschnitzter Türbalken.

Das Haus war aus Ziegelsteinen gemauert. Zur Straßenseite hin rankte wilder Wein bis über den hölzernen Giebel. Das Dach war mit roten Dachziegeln gedeckt. An einigen Stellen war aber noch das alte Fachwerk vom Vorgängerhaus vorhanden. Man hatte dies wohl aus Kostengründen einfach in den Neubau mit übernommen.

Das Fundament sowie der Fußboden in der Diele und der Küche waren aus Bentheimer Sandstein, die anderen Zimmer hatten Holzfußböden. Der Keller und die Stallböden waren aus rotem Backstein gemauert. Rechts und links neben der Nenndööre hatte das Haus zwei Sprossen-Fenster. Den unteren Teil der Fenster konnte man zum Lüften nach oben schieben. Diese Art Fenster kamen aus Holland und waren zu ihrer Zeit sehr beliebt, aber auch schon etwas teurer.

Durch die Nenndööre gings in die große Diele

Von der Milchstraße her betrat man das Haus durch die Nenndööre und kam auf die große Diele. Rechter Hand befand sich das Schafzimmer der Eltern. Hinter dem Elternschlafzimmer befand sich ein nur von der Küche aus zu betretender Raum, wo Kohlen und Holz gelagert wurden. An der Rückseite der Diele ging es in die Küche, dem größten Raum im Haus. Hinter der Küche befand sich die Waschküche und dahinter der Schweinestall.

Links neben der Küche kam man über eine hochklappbare Treppe in die sogenannte „Upkammer“. Klappte man die Treppe hoch, so kamen Stufen zum Vorschein, die in den kleinen Kellerraum führten.

An der linken Dielenseite befand sich ein Schlafzimmer für die Kinder, das Plumpsklosett und zwei kleine Ställe, einen für die Kuh und einen für das Pferd, später für die Ziegen. In der Dielendecke war eine große Luke, durch die man auf den Dachboden, die sogenannte Hiele, des Hauses gelangte.

Das Elternschlafzimmer war mit einem großen Bett, einer Wasch-Kommode, einem Tisch und zwei Stühlen eingerichtet. Im hinteren Teil des Zimmers war in die Wand eine Butze eingebaut, in der die Kleinkinder schliefen. Die Butze konnte mit einer Gardine verschlossen werden. In der Butze lag auf einem einfachen Holzgestell ein mit Stroh gefüllter Sack als Matratze. Das Unter- und Oberbett war mit Federn gefüllt. Im Kinderschlafzimmer, wo die Mädchen schliefen, gab es nur ein großes Bett und zwei Stühle.

Auf die moderne Kochmaschine war die Hausfrau besonders stolz

Die Küche war der eigentliche Hauptraum des Hauses. Hier spielte sich das Leben ab. Trat man in die Küche ein, so fiel einem sofort die moderne Kochmaschine auf, die links von der Tür stand. Früher war hier eine offenen Feuerstelle, auf der gekocht wurde. Die Kochmaschine war da schon eine großer Fortschritt. Hier konnte in mehreren Töpfen gleichzeitig das Essen zubereitet werden. Und es gab auch einen kleinen Backofen, in dem machmal leckerer Kuchen gebacken wurde. Die Wand hinter der Kochmaschine war mit holländischen Kacheln gefließt.

Durch die Kochmaschine wurde auch die Küche beheizt. Sie war der einziger Raum im Haus, der überhaupt beheizt wurde. Für das Heizen und Kochen verwendete man man vor allem Holz und Torf, manchmal aber auch Kohle. Aber die war auch nach dem Bau der Eisenbahn immer noch ziemlich teuer und wurde nur selten verwendet.

In der Nähe des Fensters stand mitten in der Küche ein großer Tisch mit 8 Stühlen. Rechter Hand war in der Wand noch eine Butze eingelassen, in der tagsüber die Kleinkinder schliefen. Daneben stand ein Kleiderschrank für die guten Kleider und Anzüge sowie ein verglaster Geschirrschrank.

Das Wasser kam vom Nachbarn

Hinten rechts führte eine Tür zur Waschküche, in der in einem Waschbecken aus Sandstein nicht nur das Geschirr, sondern auch die Wäsche gereinigt wurde. Hier wusch sich auch die ganze Familie. Das Wasser dafür wurde in Eimern von einer Pumpe am Nachbarhaus herangeschleppt. Das Abwasser trug man auch in Eimern wieder heraus und schüttete es in die Gosse zwischen dem Haus und dem Nachbarhaus.

Von der Waschküche gelangte man durch eine Tür in den Hof, wo in kleinen Beeten Gemüse und Kräuter angebaut wurden. Den hinteren Abschuss des Hauses bildete der Schweinestall.

Die Upkammer neben der Küche war die sogenannte Rumpelkammer. Hier bewahrte man alles auf, was man nicht mehr brauchte, aber zu schade war, um es wegzuschmeißen. Auch Gerätschaften und Handwerkszeug wurden hier gelagert. Unter der Upkammer lag der Keller des Hauses. Er war die eigentliche Vorratskammer des Hauses. Hier lagerte Eingemachtes, Sauerkraut in Steinguttöpfen, aber auch Kartoffeln und gepökeltes Fleisch.

Unter Beobachtung auf dem Plumpsklo

Eine Besonderheit war die Toilette des Hauses. Sie war ein sogenanntes Plumpsklo. Man saß auf einem Holzfass, auf das eine „Brille“ mit einem runden Loch lag. Das große und kleine Geschäft plumpste einfach in das Fass hinein. War es voll, leerte man es in die Aschenbacke, eine große Tonne, die vor dem Haus stand. Hier kam auch der übrige Abfall und der Kehricht hinein. War die Aschenbacke voll, so brachte man sie als Dünger auf den Acker vor die Stadt. Aber das Plumpsklo war nicht das Besondere, das gab es auch 1910 noch in fast allen Häusern in Schüttorf. Das Besondere war, dass die Toilette und der Kuhstall nur durch die Futterkrippe voneinander getrennt waren. So konnte es vorkommen, das man beim Stuhlgang neugierig von großen Kuhaugen beobachtet wurde. Manch ein Gast kam schon mal schreiend mit runtergelassenen Hosen auf die Diele gerannt.

Die Hiele war ein Lagerraum

Den Dachboden (Hiele) konnte man nur über eine große Leiter erreichen, die in der Diele aufbewahrt wurde. Die Hiele bestand aus zwei Räumen, die durch eine Bretterwand voneinander getrennt waren. Im großen Raum wurden Heu und Stroh gelagert. Hier standen auch zwei alte Grafschafter Eichentruhen, die mit schönen Schnitzereien verziert waren. Früher dienten sie zur Aufbewahrung von Kleidern. Nun aber waren sie mit Roggen gefüllt. Im kleineren Raum wurden Torf und Sudden als Brennmaterial aufbewahrt, den man selbst gestochen hatte.

In der Diele wurde der Ackerwagen und andere Gerätschaften für den Ackerbau untergestellt. Hier standen auch noch zwei Schränke, in denen man Bettzeug und die Alltagskleidung aufbewahrte.

Leben ohne Strom und fließend Wasser

Das Haus der Familie F. war Wohn- und Bauernhaus in einem, eben ein Ackerbürgerhaus. Es gab hier bis ins 20. Jahrhundert hinein keinen Strom und auch kein fließendes Wasser. Beleuchtet wurde das Haus spärlich mit Petroleumlampen und auch mit Kerzen, die aber nie unbeaufsichtigt brennen durften, da sonst das ganze Haus schnell in Flammen stehen konnte.

Ein langer Tag voller Arbeit

Anton F.s Schicht bei Schümer & Co. begann um 6.15 Uhr. Um 12 Uhr gab es eine Mittagspause, die bis 13.30 Uhr dauerte. So konnte Anton sein Mittagessen meist zu Hause einnehmen. Feierabend hatte Anton um 18.15 Uhr. Dann ging es, bis es dunkel war, noch auf das familieneigene Land vor der Stadt. Anton hielt kurz vor dem 1. Weltkrieg 5 Schweine, 2 Ziegen, mehrere Hühner und 3 Kaninchen. Auf seinem Acker vor der Stadt baute er vor allem Kartoffeln, Roggen und Runkelrüben an, die als Viehfutter dienten.

Seine Mutter erledigte den Haushalt und versorgte das Vieh. Füttern, melken, Ställe ausmisten. Es gab genug zu tun. Nebenbei beackerte sie auch noch den kleinen Garten hinter dem Haus.

Anton Großmutter hatte früher durch das Spinnen am Spinnrad noch einiges zum Einkommen der Familie beigetragen. Doch verlor dieser Nebenerwerb durch die große Konkurrenz der Textilfabriken immer mehr an Bedeutung.

Die Kinder besuchten morgens die Volksschule. Dann hatten sie frei, wenn keine Hausaufgaben zu machen waren. Aber sie mussten auch hin und wieder mal mit anpacken, wenn Heu, Stroh, Holz, Torf oder Sudden eingelagert wurde. Ansonsten spielten sie meist draußen mit den Nachbarkindern.

Das Abendbrot war die Hauptmahlzeit

Das gemeinsame Abendessen war der Höhepunkt im Tagesablauf der Familie F. Da musste jeder da sein. Mit gewaschenen Händen. Das Abendessen war die Hauptmahlzeit. Da gab es Wurstebrot und Bratkartoffeln, Steckrüben und Grünkohl. Natürlich mit viel Speck, gepökeltem Fleisch und fetter Wurst. Braten gab es, wenn überhaupt, nur Sonntags und nach der Hausschlachtung eines Schweines oder eines Huhns. Zur Abwechselung oder wenn das Geld knapp war, wurden zum Abendbrot auch mal Pfannkuchen aus Gries, Buchweizen- oder Weizenmehl gegessen.

Das Frühstück bestand aus einer Tasse heißem Tee und Zwieback, der manchmal mit Butter bestrichen und mit Zucker bestreut war. Mittags aß Anton häufig nur die aufgewärmten Reste vom Vortag oder eine heiße Gemüsesuppe. Sonntags gab es nachmittags Tee mit Aniszwiebäcke, Butterkuchen oder mit Butter bestrichenen Korinthenstuten.

Schwarzbrot mit eigenem Zeichen

Für die Pausenbrote der Kinder oder für Anton wurde ein Schwarzbrot gebacken. Den Teig dafür stellte die Hausfrau aus Roggenmehl selber her. Nach dem Kneten drückte sie ihr individuelles Zeichen in den Teig. Dann brachte sie die rohen Brotlaibe zum Bäcker, der sie dann aufbackte. Anhand des individuellen Zeichens konnte sie später ihr eigenes Brot gut erkennen. So musste sie beim Bäcker nur für das Backen bezahlen, denn Bargeld war immer knapp.

Religion war sehr wichtig

Die Familie von Anton F. war tief religiös. Deshalb war es selbstverständlich, dass die gesamte Familie am Sonntagmorgen in die Kirche ging. Die Fs. bewahrten in ihrem Haus die Gesangsbücher von Verwandten und Bekannten aus den Bauernschaften auf. Die stellten bei den Farwicks auch ihre Pferdekutschen ab, mit denen sie Sonntags in die Stadt fuhren. Nach dem Kirchgang traf man sich noch auf eine Tasse Tee in der Küche, um Neuigkeiten auszutauschen. Unüblich für Schüttorf war, dass die Männer nur selten ins Gasthaus gingen. Ob aus religiöser Überzeugung oder aus Geldmangel ist nicht bekannt.

Der „Nächste Nachbar“ war der Eventmanager

Die Nachbarschaft spielte für die F.’s eine große Rolle. Man half sich gegenseitig und war füreinander da. Besonders bei Geburten, Hochzeiten oder Todesfällen. Eine besondere Rolle hatte dabei der „nächste Nachbar“ inne. Er war, so würde man heute sagen, der Eventmanager. Er besprach mit der Familie das jeweilige Fest, stand bei Hochzeiten auch mal hinter der Theke und zapfte Bier oder passte auf, dass keiner über die Strenge schlug. Er hatte auch die Aufgabe, die Nachbarn und nächsten Angehörigen über das Ableben eines Familienmitgliedes zu informieren.

Die Häuser hatten Persönlichkeit und Geschichte

Soweit unser Besuch bei Anton F. in der Milchstraße. Leider steht dieses Haus heute nicht mehr, wie so viele andere im diesem Viertel auch. Heute leben viele Bewohner der Milchstraße in neuen oder modernisierten Häusern, in denen es sich bestimmt viel angenehmer leben lässt. Trotzdem fiel mit der Modernisierung des Plundermelkshoeks auch ein Stück Schüttorfer Identität den Abrissbaggern zum Opfer. Vielleicht hätte man das eine oder andere Haus doch erhalten und restaurieren sollen. Denn bei aller Bescheidenheit hatten viele dieser Häuser doch eine individuelle Persönlichkeit und Geschichte, was man von den Neubauten leider nicht behaupten kann.

* Der Name der Familie F. ist in den Quellen genannt.

(Quelle: Die Entwicklung der Wohnsituation einer Textilarbeiterfamilie in Schüttorf, von Willem Bramer und Arno Schilberg, digitalisiert von G. Dierks für den Heimatverein Schüttorf: Fotos: Heimatverein Schüttorf/Stadtarchiv Schüttorf)