Keine Presse, kein Radio oder Fernsehen, kein Handy oder Internet. Viele meinen, die Menschen in den kleinen Städten lebten früher „hinterm Berg“. Von Westen aus gesehen, mag das für Schüttorf sogar zutreffen. Aber Kommunikation spielte für die Schüttorfer auch in früheren Zeiten immer eine große Rolle.

Nur die Medien allerdings waren ganz andere. Kein Wunder. Die meisten Schüttorfer konnten weder lesen noch schreiben. Deshalb wurden andere Möglichkeiten der Kommunikation genutzt. Am liebsten über andere Leute Am weitesten verbreitet war, wie nicht anders zu erwarten und auch es auch heute noch ist, das persönliche Gespräch. Geredet wurde in Schüttorf viel. Über alltägliche Dinge, über das Wetter, über die Ernte, über Krankheiten undTod. Aber am häufigsten wohl auch über andere Leute. Klatsch und Tratsch gab es überall, wo Leute zusammen kamen. Ob auf der Straße, vor oder nach dem Kirchgang, bei der Arbeit oder beim Bier in einem der zahlreichen Wirtshäuser der Stadt. Immer wieder gab es Beschwerden über allzu tratschsüchtige Mitbürger, denn üble Nachrede konnte einem auch damals schon teuer zu stehen kommen.

Der Stadtschreiber war ein wichtiger Mann

Über Politik wurde allerdings kaum geredet. Aber man wurde über die wichtigsten Beschlüsse der Stadtregierung und auch des Grafenhauses in Bentheim vom Stadtschreiber auf dem Laufenden gehalten. Lokale Gesetze oder Verordnungen wurden von ihm auf der Marktplatz verlesen, und waren ab diesem Zeitpunkt geltendesRecht. Auch Urteile, die beim Stadtgericht im Rathaus gesprochen wurden, verkündete der Stadtschreiber oder einer sein Gehilfen öffentlich vor dem Stadtvolk.

Wachhörner, Hillebilles und Leuchtfeuer

Aber es gab auch andere Formen der Kommunikation. Vor Gefahren wie herannahende feindliche Truppen oder große Brände warnten zum Beispiel die Kirchenglocken oder die sogenannten Wachhörner. Für die Nachrichtenübermittlung über größere Distanzen wurden Hillebille oder Leuchtfeuer eingesetzt. Hillebille waren Klanghölzer, die angeschlagen wurden und deren Klänge weit zu hören waren. So wurden überregionale Nachrichten wie ein akustisches Morsesignal von Ort zu Ort weitergeleitet. Ähnlich funktionierten auch die Leuchtfeuer.

Stadtboten waren ein Privileg

Wichtige persönliche Nachrichten, besonders wenn sie von hoher politischer, rechtlicher oder gesellschaftlicher Bedeutung waren, wurden durch Boten übermittelt. Zu Anfang waren diese Boten Gehilfen des Stadtschreibers. Eine Stadt, die sich ein eigenes Botensystem leisten konnte, galt schon etwas im Mittelalter. So erhielt auch Schüttorf durch die 1295 verliehenen Stadtrechte das Privileg, einen oder mehrere Stadtboten zu beschäftigen.

Der Stadtbote, auch Tabellarius genannt, war zunächst der Briefträger allein für die Stadtregierung. Über den Stadtboten hielten der Rat oder die Bürgermeister Kontakt zu anderen Städten oder zum Grafenhaus nach Bentheim. Oft wurden die Stadtboten auch eingesetzt, um Schriftstücke und Unterlagen bei Rechtsstreitigkeiten mit dem Landesherren bei übergeordneten Gerichten einzureichen. Später nutzten dann auch wohlhabendere Mitbürger den Stadtboten für Geschäftspost oder den privaten Briefverkehr.

Auch bei wichtigen gesellschaftlichen Anlässen wie zum Beispiel Schützenfesten wurden schriftliche Einladungen an Schützenbrüder in anderen Städten per Boten verschickt.

Weite Reisen unter dem Wappenschild der Stadt

Der Schüttorfer Tabellarius kam bei seinen Reisen manchmal weit herum. Viele Reisedokumente liegen aber nicht vor. Zumindest wissen wir, dass die Schüttorfer Boten bis in ferne Schweiz gereist sind. So berichtete 1664 ein Student aus der Schweiz seinem Bruder: „Da unser Briefbote, ein Schüttorfer Bürger, selten auf Reisen geht, und jetzt das letzte und vorletzte Mal in Zürich gewesen sein wird …“

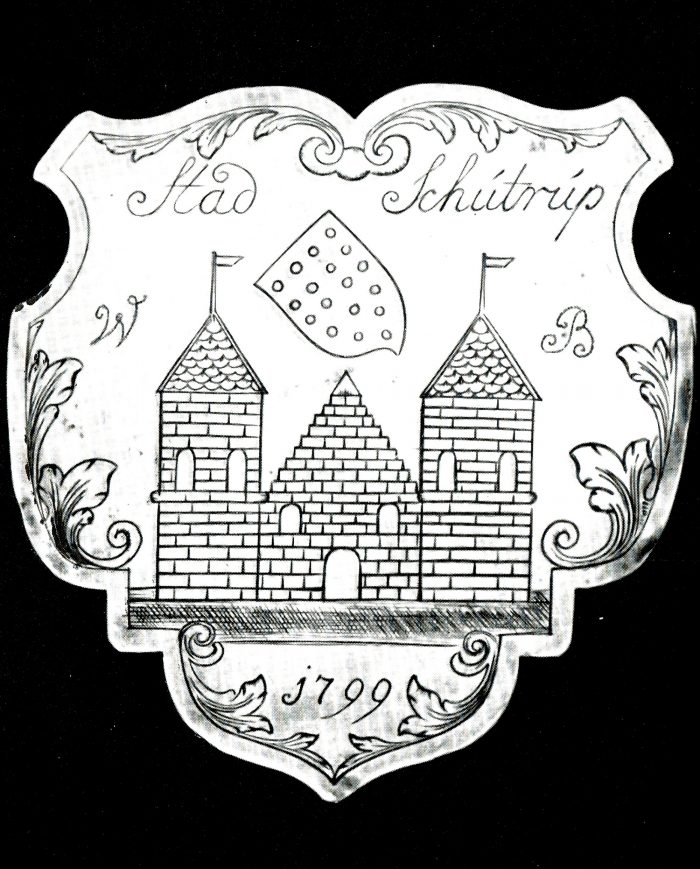

So ein „Botengang“ in ferne Städte war zu der Zeit schon ein aufwändiges und nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Meistens wurden die Reisen per Pferd unternommen, bei kürzeren Distanzen gingen die Boten auch schon mal zu Fuß. Zwischenstopps zum Ausruhen, Essen oder zur Übernachtung wurden oft in Wirtshäusern eingelegt. Nicht selten gab man dort den Boten weitere Briefe für die Weiterreise mit. Zum Schutz der Boten gab eine eine Übereinkunft, dass man sie auch außerhalb der eigenen Stadt als Amtspersonen betrachtete. So trugen sie meist ein Schild mit dem Wappen ihrer Stadt, das sie als solche auszeichnete. Das garantierte ihnen – zumindest in den ruhigeren Zeiten – auch in fremden Städten Einlass und Schutz. Das einzige heute bekannte Wappenschild eines Stadtboten zeigt ein „zweitürmiges“ Gebäude. Warum diese Darstellung genommen wurde, ist nicht bekannt, denn ein Gebäude oder eine Kirche mit zwei Türmen gab es nie in Schüttorf.

Stadtboten hielten den Kontakt zur Heimat

Waren weite Botengänge bis zum 30-jährigen Krieg noch eher eine Ausnahme, so änderte sich das ab Mitte des 17. Jahrhunderts. Viele Bürger Schüttorfs, aber auch aus den umliegenden Gemeinden, trieb die aus dem Krieg resultierende Armut als Arbeitskräfte in die Ferne. Aus Schüttorf waren es viele Pannenbacker, Maurer und Steinhauerm aber auch Flachs- und Tuchweber, die zum Arbeiten nach Holland gingen, die sogenannten Hollandgänger. Um mit der Heimat in Kontakt zu bleiben, schickten sie über eigene Boten Briefe an ihre Familien, die in Schüttorf geblieben sind. Ob dabei auch Geld mitgeschickt wurde, ist nicht dokumentiert, aber anzunehmen, da holländische Münzen aus dieser Zeit auch in Schüttorf im Umlauf waren.

Ein Job für mutige und zuverlässige Männer

Die Boten waren für die Schüttorfer wichtig und deshalb auch hoch angesehen. Boten konnten nur sehr zuverlässige und auch mutige Männer werden. Schließlich musste man sich auf sie verlassen können. Die Briefe und Unterlagen sollten unter allen Umständen ihr Ziel erreichen. Aller Gefahren zum Trotz. Bote zu sein, war kein leichter Job. Das lässt sich auch daraus erkennen, dass im Jahr 1756 der Schüttorfer Webersbote (Wewwersbodde) Jan Flucht auf einer seiner Reisen ertrunken ist. Er wurde nur 41 Jahre alt. Andere Boten hingegen, wie zum Beispiel der Stadtbote Adam Dorn, haben jedoch alle Gefahren heil überstanden. So verstarb Adam Dorn 1772 im Alter von 85 Jahren. Und auch der Pannenbackers-Bote Derk Gerretzen war bei seinem Tode im Jahr 1759 bereits 77 Jahre alt.

Für die Schüttorfer war es normal, dass sie ihren Stadtboten vertrauten und anderen, neuen Nachrichtendienstleistern eher skeptisch gegenüberstanden. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Reichspost erst 1890 ein Postamt in Schüttorf errichtete.

(Quellen: Geschichte der Stadt Schüttorf, Jahrbuch des Bentheimer Heimatvereins 1956, wikipedia, GN vom 28.12.2018. Fotos: Heimatverein Schüttorf, Stadtarchiv Schüttorf)