Mühlen gab es in Schüttorf schon vor der Stadtgründung. Es waren vor allem kleinere Mühlen wie Göpelmühlen oder Quernen zum Zerkleinern und Mahlen von Getreide. Daneben gab es noch Schäl- und Stampfmühlen, die vor allem bei der Verarbeitung von Buchweizen zu Grütze und Mehl verwendet wurden. Diese Mühlen waren meist für den Eigengebrauch in den Haushalten der Ackerbürger und auf den Höfen der Landwirte bestimmt. Mit der Entwicklung der Produktivität in der Landwirtschaft waren jedoch größere Mühlen gefragt, die mehr Getreide verarbeiten konnten. Von daher nahm die Zahl dieser Mühlen deutlich zu. Sie wurden zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor und einer ebenso bedeutsamen Einnahmequelle. Kein Wunder also, dass in der frühen Neuzeit alle großen Mühlen in der Grafschaft herrschaftlich waren. Das heißt, sie wurden von den jeweiligen Grafen von Bentheim gebaut und anschließend für eine bestimmte Zeit an die jeweiligen Müller verpachtet. So auch in Schüttorf.

Die wohl bekannteste Mühle in Schüttorf steht bis heute an der Vechte am ehemaligen Mühlenkolk. Die fürstliche Mühle war ursprünglich eine Roggenmühle, die wohl erst nach Fertigstellung der Stadtbefestigung im 14. Jahrhundert errichtet wurde. Die Roggenmühle in Schüttorf wird 1369 erstmalig erwähnt. Vom ursprünglichen Bau der Wassermühle ist aber heute kaum noch etwas zu erkennen. Sie wurde im Laufe der Zeit immer wieder umgebaut und erweitert.

Es gab viele Mühlen in Schüttorf

Die Wassermühle an der Vechte war aber nicht die einzige Mühle in und um Schüttorf. Mit der Erweiterung der Stadtrechte 1465 erhielt die Stadt Schüttorf auch das Privileg, eine eigene Mühle am Vorschepoel vor der Viehport zu betreiben. Umstritten ist jedoch, ob diese je erbaut wurde. Aber es gibt Hinweise darauf, dass zu dieser Zeit eine größere Mühle an der Veldbrake stand. Auch lassen alte Namen in den Bauernschaften – wie z.B. Möllmann, Möllermann oder Möllering – darauf schließen, dass es zum Beispiel in Quendorf oder Drievorden weitere Mühlen gegeben haben muss. Auch auf einigen Wiesen standen kleine Windmühlen, die vor allen zum Beflößen dienten.

Auch in den Nachbarorten Bentheim und Gildehaus ließ das Bentheimer Fürstenhaus Windmühlen errichten. Sie standen jeweils im Osten und Westen der Ortschaften auf dem Kamm der Berge. Die wohl bekannteste Windmühle in der Obergrafschaft ist die heute noch gut erhaltene Ostmühle in Gildehaus, eine sogenannte holländische Turmwindmühle. Sie wurde um 1750 aus Sandstein an einer Stelle errichtet, wo vorher eine hölzerne Windmühle gestanden war, die aber angebrannt ist.

Eine weitere Wassermühle an der Vechte wurde im 14. Jahrhundert in Nordhorn errichtet. Sie war ebenfalls eine Kornmühle. In der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde sie vergrößert und 1792 grundlegend erneuert. 1873 kam zur Kornmühle noch ein Sägewerk hinzu.

Zurück nach Schüttorf. Im 18. Jahrhundert gab es im Singel, im Gebäude des heutigen Restaurants „Rhodos“, eine Graupenmühle. Lange Zeit hieß der Gasthof dort auch „Zur alten Mühle“. Die Graupenmühle wurde durch Pferde in Gang gesetzt.

Während der sogenannten „Franzosenzeit“ entstanden in der Zeit weitere Mühlen rund um Schüttorf. So baute Johann Theißing um 1809 eine Korn-Wassermühle in Engden. Fast gleichzeitig erhielt der Kolon Tigler, er war ein wohlhabender Landwirt und Ziegeleibesitzer, erhielt die Erlaubnis am Isterberg eine Windmühle zu errichten. Für den Bau der Mühle wurden zunächst Sandsteine aus dem Isterberger Steinbruch genutzt. Doch das Bentheimer Fürstenhaus untersagte den weiteren Steinabbau, wohl um die Fertigstellung der Mühle zu verhindern. Tigler aber ließ sich davon nicht unterkriegen und vollendete den Bau der Mühle mit Steinen aus seiner eigenen Ziegelei.

Die Isterberger Mühle besaß 3 Mahlgänge für Mehl, Graupen und Hafenflocken. Bis 1925 wurde sie rein vom Wind angetrieben, dann erhielt sie zur Unterstützung einen Benzinmotor. 1943 stellte die Mühle ihren Betrieb ein.

Weil ihm der Graf von Bentheim den Bau einer Windmühle neben der elterlichen Kornbrennerei in Schüttorf untersagte, errichtete Wilhelm Schümer 1829 im Osten vor dem Stadtgebiet und somit außerhalb des Herrschaftsgebiets des Bentheimer Grafen eine Windmühle. Auch die Kornbrennerei siedelte er dorthin um. Die Kornmühle wurde im Jahr 1900 abgebaut und nach Denekamp in Holland gebracht, wo sie wieder neu errichtet wurde. Heute ist von ihr dort auch nur noch der Mühlenstumpf übrig geblieben. Die Schümersche Kornbrennerei wurde 2003 “umgesiedelt”, weil dort das Schüttorfer Kreuz gebaut wurde.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts baute Adolf Tiegler an der Salzberger Straße eine Walzmühle. Danach wurde keine Mühle mehr in Schüttorf erbaut.

Die Umleitung der Vechte

Die wirtschaftlich bedeutendste Mühle der frühen Neuzeit war aber die Wassermühle in Schüttorf. Wassermühlen hatten gegenüber den Windmühlen den Vorteil, dass sie fast ganzjährig, unabhängig von den jeweiligen Windverhältnissen, eingesetzt werden konnten. Nur bei extremen Hoch- und Niedrigwasser mussten sie den Betrieb ruhen lassen. Für einen regelmäßigen Betrieb einer Wassermühle war ein einigermaßen konstanter Wasserstand ein großer Vorteil. Da traf es sich, dass man nach Vollendung der Schüttorfer Stadtbefestigung feststellte, dass die umlaufenden Wassergräben einfach zu wenig Wasser mit sich führten. Sie wurden ja nur von einigen Gräben und Bächen mit Wasser gespeist. In den Sommermonaten waren sie oftmals ausgetrocknet, so dass sie einfach keinen durchgängigen Schutz boten. Also entschloss man sich, die Vechte, die zu der Ueit weit östlich an Schüttorf vorbeifloss, umzuleiten und nahe genug an die Stadt heranzuführen, dass sie selbst Teil der Stadtbefestigung wurde und auch die Wassergräben mit Wasser versorgen konnte.

Der Vechtestau führt zum Verdruss bei den Landwirten

Um den Wasserstand in den Befestigungsgräben konstant hoch halten zu können, wurde die Vechte kurz vor der Stadt aufgestaut. Da lag es doch nahe, dass das Fürstenhaus an dieser Stelle eine Wassermühle errichtete. Denn auch die war ja auf einen dauerhaft hohen Wasserstand angewiesen. Die Fürstliche Wassermühle wurde vor den Toren der Stadt errichtet. Sie war eingeschossig und aus einem Fachwerk mit Sandsteinen gebaut.

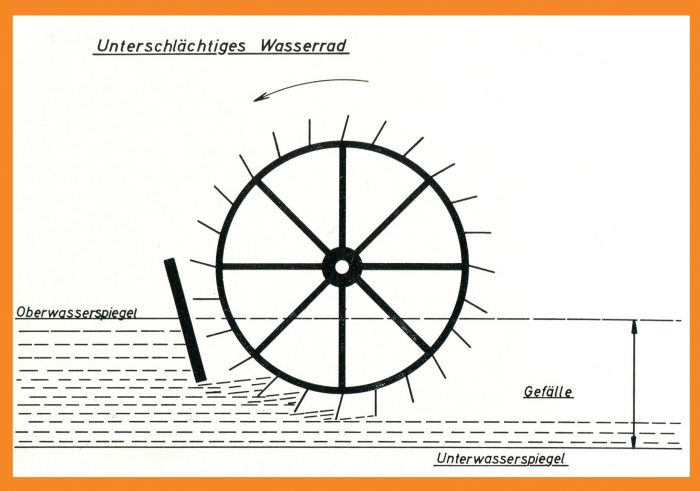

In drei Mahlgängen wurde hier Roggen gemahlen, angetrieben von einem großen unterschlächtigen Wasserrad.

An der Mühle wurde auch ein regulierbares Stauwerk errichtet. Das Aufstauen der Vechte war für den Mühlenbesitzer und -betreiber von Vorteil. Jedoch führt es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit den Landwirten vor und hinter dem Stauwerk. In den Sommermonaten beklagten sich die Landwirte unterhalb des Stauwerks darüber, dass der Mühlenpächter das Wasser zu sehr anstaute, so dass die Vechte dort nur sehr wenig Wasser führte. Die Landwirte in Samern hingegen monierten, dass bei Hochwasser in den Herbst- und Wintermonaten die Stautore nicht rechtzeitig weiter geöffnet wurden, so dass ihre Felder und Wiesen oftmals unter Wasser standen.

Die Dampfmaschine löste die Wasserkraft ab

Wurde in der Schüttorfer Wassermühle lange Zeit vor allem Getreide gemahlen, so änderte sich das mit dem zunehmenden Bedeutung der lederverarbeitenden Betriebe in der Stadt. Die Roggenmühle wurde um eine Öl- und Lohmühle erweitert, die auf dem gegenüberliegenden Ufer der Vechte am Stauwehr errichtet wurde. Ab 1857 wurde dort auch ein angebautes Sägewerk betrieben. Jedoch übernahm im Sägewerk eine Dampfmaschine den Antrieb, wenn in der Sommermonaten der Wasserstand der Vechte zu niedrig war.

Um diese Zeit erlebte die Schüttorfer Wassermühle ihren wirtschaftlichen Höhepunkt. 1914 wurde die alte fürstliche Wassermühle noch einmal modernisiert. 1928 brannte aber die Öl-, Loh- und Sägemühle am östlichen Ufer bis auf die Grundmauern nieder und wurde nie wieder neu errichtet.

Müller war ein angesehener und einträchtiger Beruf

Der Pächter der fürstlichen Wassermühle war in Schüttorf ein hochangesehener Handwerker. Es war nicht leicht, ein Pächter zu werden. Der Pachtvertrag war ein straffes Regelwerk, das die Rechte und Pflichten des Müllers penibel aufführte. Leider fehlen Dokumente über diesen Pachtvertrag aus früheren Zeiten. Lediglich ein Vertrag aus dem Jahr 1904, den der Müller Jan Börgeling mit dem fürstlichen Rentamt abschloss, ist überliefert. Er umfasst insgesamt 22 Paragrafen. Der Vertrag billigte dem Pächter neben der Nutzung der Mühle auch ein Fischereirecht auf der Vechte vor und hinter der Mühle zu.

Dem Mühlenpächter wurde ein faires Verhalten gegenüber seinen Kunden abverlangt. Er durfte niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Außerdem hatte der Pächter die Pflicht, die Mühle und alle Gerätschaften in Ordnung zu halten. Neben der Zahlung jährlichen Pacht musste der Müller noch eine hohe Kaution hinterlegen.

Insgesamt ist der Pachtvertrag so zu beurteilen, dass er sehr stark zu Gunsten des Fürstenhauses formuliert war. Trotz dieser recht einseitigen Vertragslage war das Müllergeschäft wohl recht einträglich. So übernahm Hermann Börgeling den Pachtvertrag von seinem Vater, während Jan Börgeling die Mühle an der Salzberger Straße kaufte. Mühlmeister Adolf Tiegler hatte diese Dampfmühle 1880 errichtet und dann an Steggewentze verkauft. Von dem übernahm dann Hermann Börgeling die Mühle und baute sie 1926 zu einer modernen Walzenmühle um. 1958 wurde diese Mühle dann stillgelegt. Später wurden die Gebäude dann abgerissen.

Am Ende bleiben nur wenige Zeugnisse

Mit dem Ende der alten Börgerlingschen Mühle endet auch die Geschichte der Schüttorfer Mühlen. Heute steht noch das Gebäude der alten Wassermühle am ehemaligen Mühlenkolk. Aber ein Mahlwerk hat sich dort schon seit Jahrzehnten nicht mehr gedreht.

Es ist schade, dass nur noch sehr wenige Zeugnisse des stolzen Müllerhandwerks in Schüttorf erhalten geblieben sind.

Quellen: Der Vechtestau an der Schüttorfer Mühle, von Heinrich Voort in: Grafschafter Heimatverein Jahrbuch 1997; Mühlenakten, von Dr. Edel, in: Grafschafter Heimatblätter 1930; Schüttorfer Mühlen, von Hellmut Hecht, in Grafschafter Heimatverein Jahrbuch 1968. Fotos: Heimatverein Schüttorf, Stadtarchiv Schüttorf, Georg Dirks, Joh. Neeseker, Werner Eichenlaub, Gemeinde Isterberg)