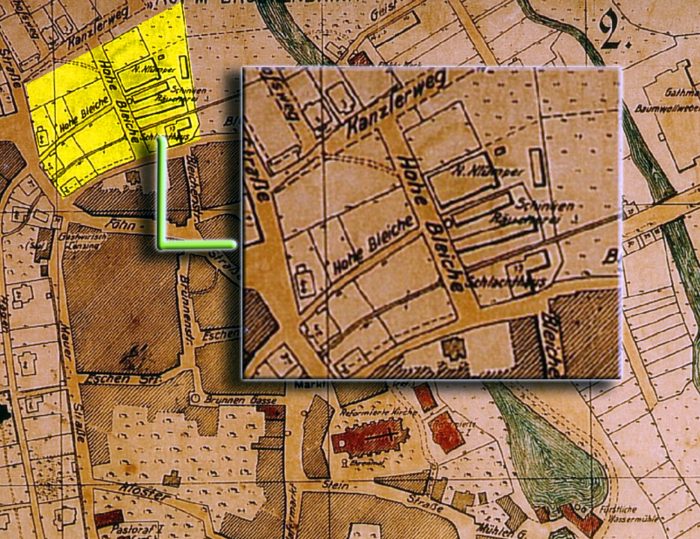

Das Gelände, wo heute die Bürgerhilfe ein Seniorenheim betreibt und die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schüttorf (noch) ihren Stützpunkt hat, kann auf eine wechselhafte Vergangenheit zurückblicken. Bis zum Ende des 30jährigen Krieges war dieses Gebiet Teil der Schüttorfer Stadtbefestigung. Es war durchzogen vom Schevegraben, der zuvor weiträumig umgeleitet wurde und der Wasserzufuhr für den Graben der Befestigungsanlage diente. Durch die Hohe Bleiche verliefen auch die zwei Schutzwälle sowie eine großflächige Schanze.

Dann wurden die Befestigungsanlagen, die sich nicht mehr als militärisch sinnvoll erwiesen haben, geschliffen und dafür Wiesen und Weiden angelegt. Auch die Stadtmauer wurde in diesem Bereich abgebaut. Der Schevegraben hingegen behielt bis ins 20. Jahrhundert hinein seinen Lauf und mündete kurz hinter dem Fabrikgelände von Schümer in die Vechte.

Vom Schanzenfeld zur Bleiche

Fortan wurde die Weiden und Wiesen nicht nur für die Fütterung des Vieh genutzt, sondern später wurden hier auch die Tücher der zahlreichen kleinen Leinen-Handweber zum Bleichen ausgelegt. Von daher auch der Name dieses Stadtgebietes. Es war damals etwas mehr als einen Hektar groß und im städtischen Besitz.

Schlikker baute hier seine erste Textilfabrik

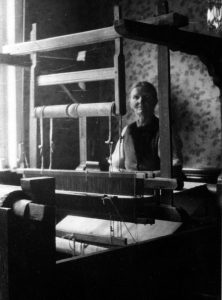

Um 1830 wurde ein Teilstück der Großen Bleiche an den Kaufmann und Bürgermeister (1870 – 1883) Gerhard Schlikker und an dessen Schwager G. W. Rost verpachtet. Diese errichteten dann auf dem gepachteten Grund zwei Fabrikgebäude, in denen an Handwebstühlen Baumwoll- und Flachsgarne verwoben wurden. Für heute Verhältnisse waren dies nur kleine Fabriken mit einer Grundfläche von insgesamt rund 400 qm. In ihnen waren etwa 100 Handwebstühle aufgestellt. Da damals jeder Webstuhl von einem Weber bedient wurde, waren in den ersten Schüttorfer Textilfabriken schon 100 Arbeiter beschäftigt.

Licht spendeten Öl- und Tranlampen

Unter welchen Bedingungen sie dort gearbeitet haben, ist einiges bekannt. Ihr Arbeitstag dauerte 12 Stunden und länger und sie erhielten einen Stücklohn. Urlaub oder eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gab es nicht. Die Fabrikgebäude wurden durch offene Öl- und Tranlampen beleuchtet. Über jedem Handwebstuhl hing so eine Leuchte. Die Beheizung der Räume erfolgte über viele kleine Torf- und Suddenöfen. Es waren dort auch ausschließlich Männer beschäftigt, obgleich viele Frauen in Schüttorf eine hohe Fertigkeit in der Handweberei besaßen. Schließlich trugen sie mit dieser Tätigkeit jahrzehntelang zum Familieneinkommen bei. Mit den beiden Fabriken entstand ihnen aber eine ernste Konkurrenz, die ihr Einkommen erheblich schmälerte.

Der Schnellbaas kam aus Holland

Der erste Webmeister in Schüttorf kam aus Losser in den Niederlanden. Bei den Schüttorfern war er eigentlich nur als „Schnellbaas“ bekannt. Die für die Handwebereien benötigten Arbeiter kamen zu einem großen Teil aus Schüttorf oder den umliegenden Dörfern. Viele von ihnen hatten vorher in der Ziegelherstellung und in den Steinbrüchen in Suddendorf gearbeitet, wo aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung viele Arbeiter entlassen wurden. Ein kleinerer Teil kam auch aus den Niederlanden in die Vechtestadt.

Mit dem Dampf kam das Aus

Aber der technische Fortschritt machte auch vor der Hohen Bleiche nicht Halt. Der Einsatz von dampfbetriebenen mechanischen Webstühlen bedeutete auch das Aus für die Handwebereien in der Hohen Bleiche. Für größere Fabrikgebäude war in diesem Flurstück einfach kein Platz. Im Jahr 1870 schlossen die Textilfabriken auf der Hohen Bleiche. Man kann durchaus sagen, dass der Grundstein für die jahrzehntelang so erfolgreiche Schüttorfer Textilindustrie in der Großen Bleiche gelegt wurde. Zunächst mit den beiden Handwebereien in der Großen Bleiche, dann folgte 1865 die erste Färberei von Schümer und 2 Jahre später baute Schlikker die erste maschinengetriebene Baumwollweberei am damaligen Alte Hofweg, der heutigen Fabrikstraße. Ihr folgte 1881 die erste Bauwollspinnerei. In der gleichen Zeit errichteten andere Fabrikanten wie ten Wolde, Gathmann und Gerdemann oder Maschmeyer weitere Textilfabriken. Die Zeit der Handweberei war damit endgültig vorbei.

In Schüttorf boomte die Margarine

Neben den beiden Textilfabriken eröffnete Wilhelm Edel 1875 zusammen mit seinem Bruder Heinrich und seinem Schwager Wilhelm Schlikker, ein Sohn des Bürgermeisters Schlikker, eine Margarinefabrik. Bereits 8 Jahre später baute Edel am Hessenweg im Garten seines Schwiegervaters, dem Rechtsanwalt Dr. Wesselgeorg Nordbeck, ein neues, größeres Margarinewerk.

Das Werk auf der Hohen Bleiche wurde 1887 an die Schinkenhandlung Heinrich Klümper verkauft, die hier später eine Fleischwarenfabrik errichtete. Zwischenzeitlich war dort eine Großschlachterei von L. Schümer in Betrieb.

Auch in der 2. ehemaligen Handweberei wurde eine Zeitlang Margarine hergestellt. Casper Rost (Bürgermeister von 1891 – 1903) führte zusammen mit seinem Bruder Floris, der am Markt eine Eisenhandlung hatte, und seinem Vetter Casper aus der Windstraße diese kleine Margarinefabrik. 1893 schloss aber dieses Werk und in das Gebäude zog die Arbeiterbekleidungswerkstatt von Dreyer ein. Das Gebäude brannte 1895 nieder, wurde aber wieder aufgebaut. Mit Margarine ließ sich im 19. Jahrhundert wohl ein gutes Geschäft machen.

So gab es in Schüttorf in der Hochzeit der Margarineproduktion mit den Werken am Hessenweg und an der Großen Bleiche mindestens 3 Margarinefabriken. Denn Dietrich Roossink betrieb in den 80iger Jahren des 19. Jahrhunderts ebenfalls ein Margarinewerk. Es lag in der Geiststraße, wo später das städtische Elektrizitätswerk gebaut wurde. Um 1900 erwarb Casper Rost den gesamten bebaute Grund und Boden der Hohen Bleiche. Später ging diese Liegenschaft in den Besitz seines Sohns Adolf Rost über.

Schinken und Liköre

Aber nicht nur Textilien, Margarine und Schinken wurden an der Hohen Bleiche hergestellt. Am Bleichenwall gegenüber der Hohen Bleiche gegenüber eröffnete im Jahr 1886 Jan Spering seine Likörfabrik und Weinhandlung und betrieb sie bis 1921. Sie wurde dann wie die anderen Gebäude auch von der Firma Heinrich Klümper gekauft und die Gebäude dienten als Lager für die geräucherten oder gesalzenen Schinken.

Bis zur Umsiedlung der Schinkenfabrik Klümper in die Industriestraße war die Schinkenproduktion dominierend in der Großen Bleiche. Es gab zwar noch kleinere Handwerksbetriebe, u.a. die Druckerei und Setzerei Kröner. Aber diese Betriebe erlangten nie eine so große Bedeutung. Heute ist die Große Bleiche schon lange kein Industriegebiet mehr. Und nur noch weniges erinnert dort an diese Zeiten.

(Quellen: F.W. Schlikker, Flurnamen der Stadt und Feldmark Schüttorf, in: Bentheimer Landbote 1837; Wilhelm Berge, Die Stadt Schüttorf, unveröffentlichtes Manuskript, 1935; H. Specht, Was amtliche Berichte über die Schüttorfer Textilindustrie melden, in: Jahrbuch 1951; Wikipedia. Fotos: Heimatverein Schüttorf, Stadtarchiv Schüttorf)