AUS DEN STADTRECHTEN VON 1295 UND 1465

Die Geschichte der Stadt Schüttorf begann schon weit vor der Verleihung der Stadtrecht im Jahr 1295. Schon in der Bronzezeit ließen sich hier in der Umgebung Menschen nieder, Davon zeugen einige archäologische Funde zum Beispiel in Suddendorf. Die erste Siedlung ist allerdings erst viel später entstanden. So wird in Quellen berichtet, dass um 800 eine erste hölzerne Kapelle in Schüttorf erbaut wurde. 200 Jahre später entstand eine einschiffige Steinkirche. Es ist wahrscheinlich, dass rings um diese Kirchbauten auch mehrere Gebäude oder Höfe gebaut worden waren. Einer dieser Höfe war der sogenannte Olde Hof, der 1154 als curtis Scuttorpe urkundlich erwähnt wurde. 1184 wird er als curia, gräflicher Amtssitz oder Herrenhof, der Markung Schüttorf, das um 1208 bereits ein Kirchspiel (parochia) war, dessen Einflussbereich bis nach Gildehaus in Westen und Salzbergen im Osten reichte.

Es ist anzunehmen, dass sich rund um den Alten Hof mehr und mehr Menschen niederließen und damit den Grundstock für die spätere Stadt Schüttorf legten. Uneingeschränkte Herrscher über das Landdorf Schüttorf waren die Grafen von Bentheim.

Die Emsfurt von Bentlage

Die noch junge Grafschaft war zu der Zeit ein noch recht instabiles Gebilde. Benachbarte Landesherren, vor allem die Bischöfe von Münster, versuchten immer wieder ihren Herrschaftsbereich auch auf Teile der Grafschaft auszudehnen. Im Gegenzug streckten die Grafen von Bentheim ihre Finger nach Osten aus. Sie waren besonders an der Emsfurt in in Bentlage interessiert, denn dieser Handelskoten versprach hohe Einnahmen. Um die Emsfurt wurden mehrere Fehden ausgetragen, ohne dass es auf längere Sicht einen klaren Gewinner gab. Mal siegte die eine, mal die andere Partei.

Um den eigenen Herrschaftsbereich nach Osten und Süden abzusichern, war eine Burganlage oder Festung das Gebot der Stunde. Die Wahl des Grafen von Bentheim fiel auf das Dorf Schüttorf

Aus dem Oppidum wird eine Stadt

Die wenigen historischen Quellen aus dieser Zeit belegen, dass die Markung Schüttorf schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts mehr als ein einfache Dorf war. Dafür spricht auch, dass Schüttorf schon 1209 eigene Geldmünzen hat prägenlassen.

Und die Markung hatte zu der Zeit auch schon Befestigungsanlagen. So wird sie in einer Urkunde als Oppidum Scuttorpe bezeichnet und seine Bewohnen werden Burgensis genannt. Den Ausbau der vorhandenen Befestigungsanlagen konnte Graf Egbert jedoch wohl nicht alleine tragen. Und er wollte sich der Unterstützung der Schüttorfer Bürger im Kriegsfall sicher sein. Also gewährte er der Markung Schüttorf eine Reihe von Privilegien und Schenkungen (libertates et donaciones), die den Bürgern mehr Freiheiten und mehr Selbstständigkeit versprach. Diese Privilegien ließ Graf Egbert im Jahr 1295 niederschreiben und verkünden. Dadurch war Schüttorf zur Stadt geworden.

Das bescheidene Stadtrecht von 1295

Im Vergleich zu anderen Stadtrechtsurkunde der damaligen Zeit war die Schüttorfer von geringem Umfang. Sie enthielt nur wenige Punkte eines derzeit „üblichen“ Stadtrechts, vor allem das für die Städte so wichtige wirtschaftliche Privileg des Marktrechts fehlte. Hier die wichtigsten Privilegien, die die Stadtrechturkunde von 1295 enthielt:

1. Die Bürger Schüttorf waren von Abgaben an den Grafen befreit.

2. Die Stadt Schüttorf erhielt einen Anteil an den Einnahmen des Gerichts

3. Die Bürger Schüttorf durften ihren Besitz an ihre Nachkommen oder Hinterbliebenen vererben.

4. Jeder freie Einwohner Schüttorfs konnte nach 1 Jahr und sechs Wochen Bürger der Stadt werden.

5. Auch Besitz im sogenannten Weichbild von Schüttorf konnte vererbt werden, jedoch mit erheblichen Einschränkungen.

6. Holz- und Torfhändler mussten keine Abgaben zahlen

7. Die Bürger Schüttorf durften die Bürgerrechte der Stadt Münster in Anspruch nehmen.

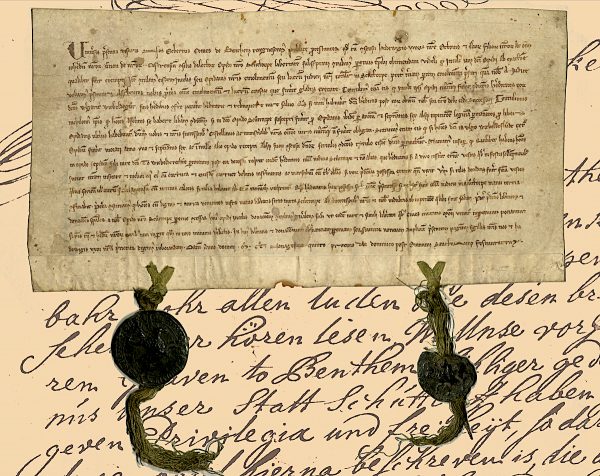

Die Vorderseite der Stadtrechtsurkunde von 1295 mit dem Siegeln des Bentheimer Grafens und seiner Ehefrau.

Aber eines blieb beim Alten. Der Herr über die neue Stadt Schüttorf war immer noch der Graf von Bentheim. Damit war Schüttorf zwar eine selbstständige, aber längst keine Freie Stadt. So wurden z.B. die Einnahmen des Gerichtes zwischen der Stadt und dem Grafen geteilt, die Richter allerdings wurden vom Grafen eingesetzt. Es ist davon auszugehen, dass einige der hier aufgezählten Privilegien auf alten Gewohnheitsrechten basierten, die schon seit Jahrhunderten als nicht niedergeschriebenes Alltagsrecht existierten.

Vieles bleibt unerwähnt

Wichtige Bereiche des Zusammenwirkens der Stadt und der jeweiligen Landesherren blieben von der Stadtrechtsurkunde unberührt. So findet man keine Aussagen über die Pflichten der Schüttorfer Bürger, was die militärische Absicherung der Grafschaft anging. Es ist bekannt, dass die Bürger Schüttorfs die Bewachung der Befestigungsanlagen übernehmen und auch bei Konflikten der Besatzung des Zollturms an der Mansbrügge (Pikketörnken) zur Hilfe eilen mussten. Eine niedergeschriebene Verpflichtung ist aber nicht bekannt. Ebenso unbekannt ist der Anteil, den die Schüttorfer bei der Errichtung der Stadtbefestigung zu leisten hatten. Offen blieb auch, wie rechtliche Konflikte zwischen Bürgern und Gefolgsmännern des Grafen (Burgmänner) auszutragen seien.

Natürlich hatte die Stadtrechtsverleihung einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der jungen Stadt. Allein die großen Bauvorhaben rund um die Stadtbefestigung haben über Jahrzehnte hinweg für viel Arbeit gesorgt. So siedelten sich auch immer mehr Handwerker in Schüttorf an. Leider fehlen uns Angaben über die demografische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung in dieser Zeit. Es ist aber davon auszugehen, dass in den Jahrzehnten nach der Stadtrechtsverleihung die Zahl der Einwohner Schüttorfs deutlich gestiegen ist. Man muss aber auch davon ausgehen, dass nach Beendigung der großen Bauvorhaben viele wieder Schüttorf verlassen haben.

Die Schüttorfer Stadtrechte von 1295 wurden im Laufe der nächsten Jahrzehnte immer wieder erneuert, bestätigt oder ergänzt. Leider sind diesbezügliche Dokumente nicht verwahrt oder beim Brand des Rathauses 1945 vernichtet worden. Nur von der Erneuerung und Erweiterung der Stadtrechte im Jahr 1465 sind mehrere Kopien bzw. Abchriften der Original-Urkunde erhalten geblieben.

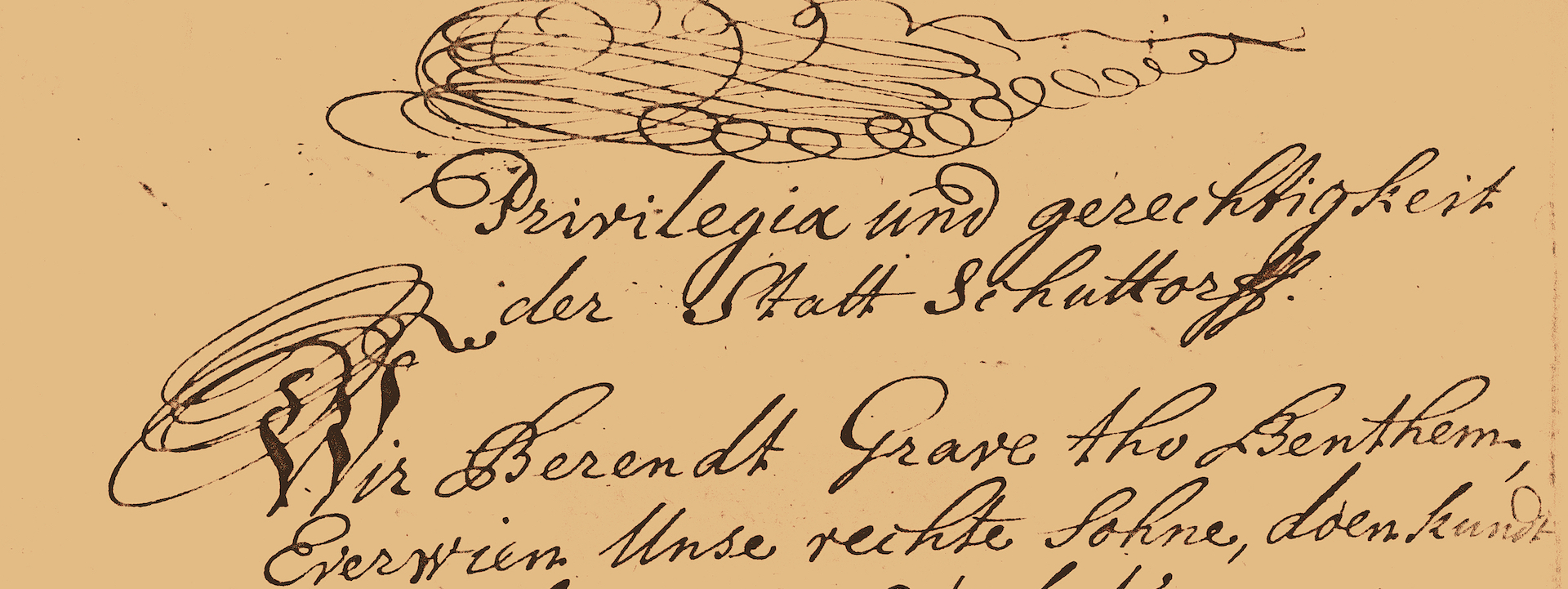

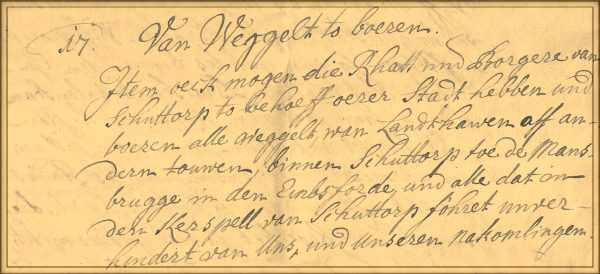

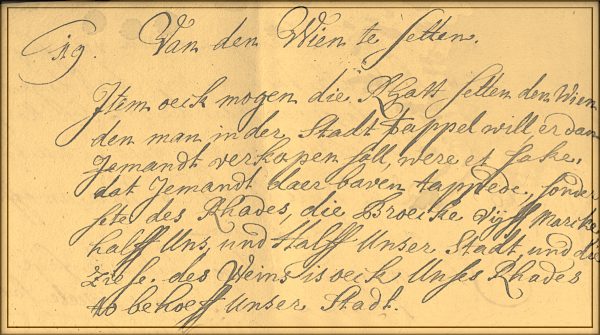

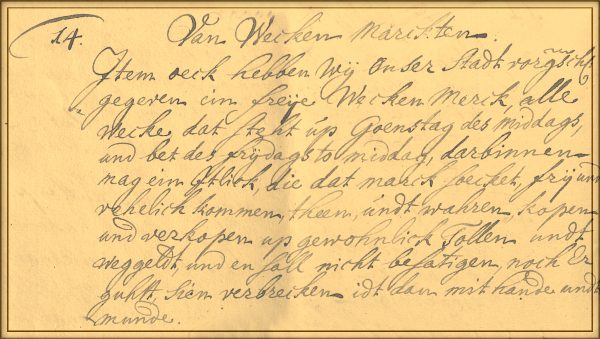

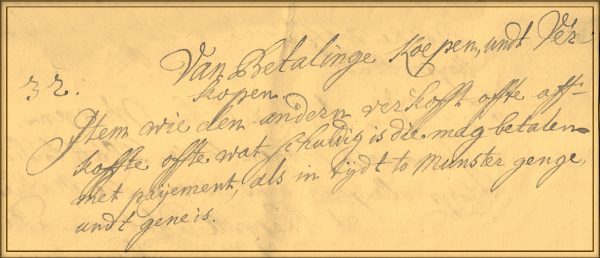

Die Privilegien und Freiheiten von 1465

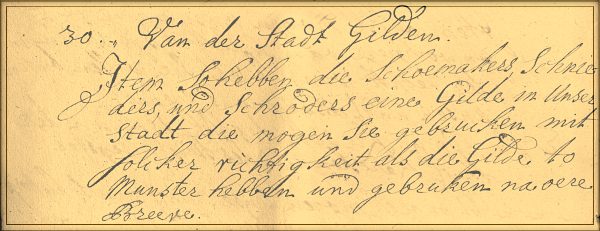

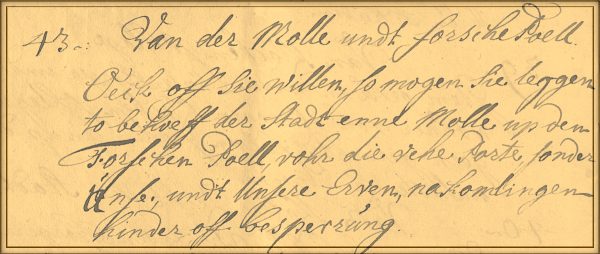

In 49 einzelnen Punkten beschreibt Graf Berendt von Bentheim in der 1465 niedergeschriebenen Urkunde die von da an bis in ewige Zeiten geltenden Privilegien und Freiheiten (in der Neuenhauser Kopie der Urkunde heißt es Privilegien und Gerechtigkeiten) der Stadt Schüttorf. * Dabei beruft sich Graf Berendt immer wieder auf in Schüttorf seit Generationen gewohnte Rechte und Normen. Die reformierten Privilegien und Freiheit gelten jetzt innerhalb der Stadt (-befestigung) und in dem durch Pfosten (Poelen) gekennzeichneten Gebiet außerhalb der Stadt (Weichbild).

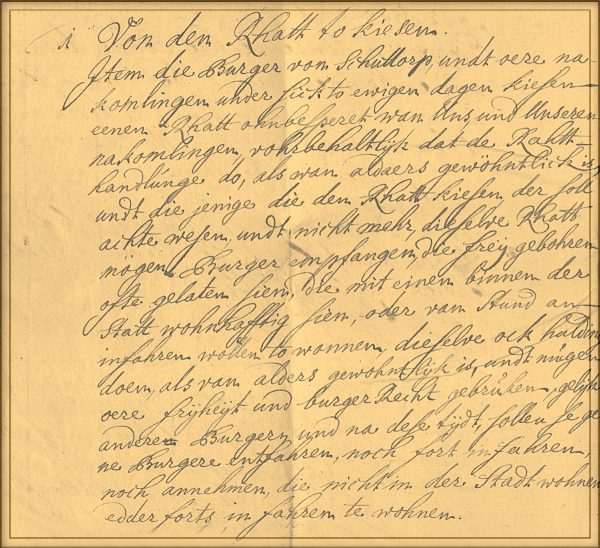

Die 49 Privilegien und Freiheiten lassen sich grob in drei Abschnitte unterteilen. Im ersten Abschnitt geht es um die Stadtverfassung: die Wahl des Rates, wer wahlberechtigt ist, wie groß der Rat zu sein hat und welche Aufgaben dem Rat zukommen. Vor allem aber auch, dass Bürger und Rat dem Grafen als Stadtherren zu huldigen haben.

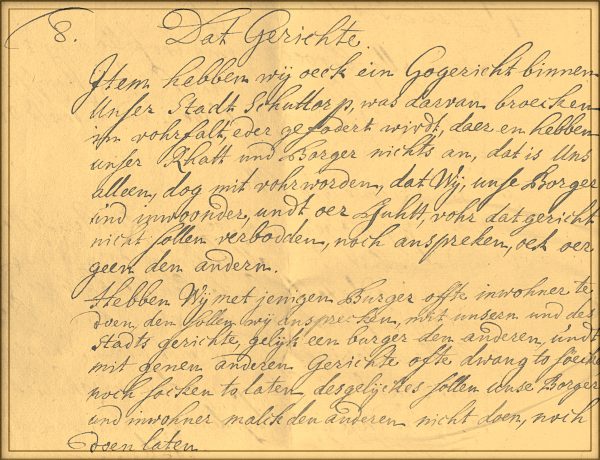

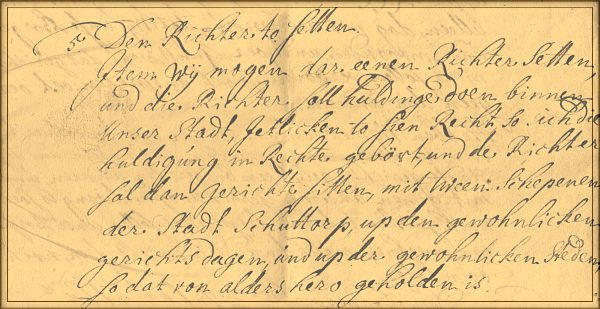

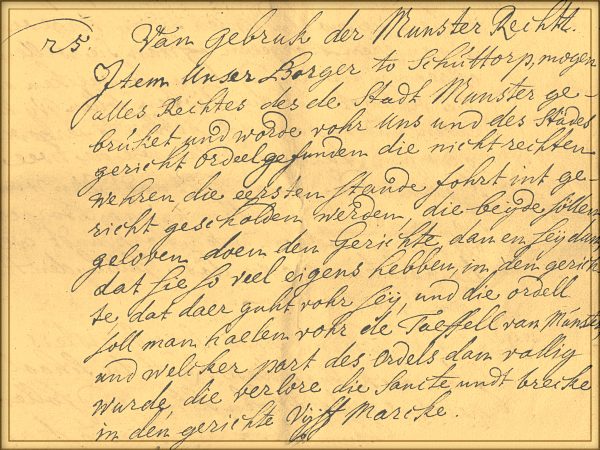

Der zweite Abschnitt befasst sich vor allem mit der Gerichtsbarkeit in der Stadt. Es gibt in der Stadt zwei Gerichte, das Stadtgericht (daglicke Gericht) und das gräfliche Gericht (Gogericht). Das Stadtgericht ist für alle Rechtsfälle der Bürger und Einwohner untereinander zuständig, das Gogericht für Rechtsstreitigkeiten zwischen Bürgern und dem Grafenhaus oder den Burgmännern.

Beide Gerichte werden von ein und demselben Richter geführt, der vom Grafen eingesetzt wird. Der Richter hat aber sowohl dem Grafen wie auch dem Rat zu huldigen. Dem Stadtgericht sitzen zudem noch zwei Schöffen (gewählte Ratsmitglieder) bei. Die Einkünfte des Stadtgerichts gehen je zur Hälfte an die Stadt und an den Grafen.

Im Mittelpunkt des 3. Abschnitts steht die Wirtschaft und vor allem der Handel. Der Stadt Schüttorf wird zugestanden einmal wöchentlich einen Weckenmarkt abzuhalten, vor allem für lokale Händler und Anbieter. Zusätzlich dürfen vier freie Jahrmärkte stattfinden, auf denen wohl auch überregionale Waren zum Verkauf kamen. Wichtig für den lokalen aber vor allem auch überregionalen Handel waren die Bestimmungen über das Eichen von Waagen und anderen Maßen. Des weiteren ging es um die Fischereirechte. Die Bürger und Einwohner durften überall in der Vechte auf Fischfang gehen, nur nicht in den Abschnitten, die dem Grafen oder seinen Burgmännern gehören. Zudem war der Stadt Schüttorf der Bau einer eigenen Wassermühle vor dem Veheporte gestattet.

Auch die Einnahmequellen der Stadt wurden hier aufgeführt, wie z.B. Wiegegeld, Schlachtgeld, Wegegeld oder Akzisen. Und natürlich die Brocken, Bußgelder, die man bei Rechtsverstößen zu zahlen hatte. Ihre Höhe war auf fünf Mark begrenzt.

Den Schluss der Urkunde bildet die Ratifikation durch den Grafen und seinen Sohn. Wo diese Urkunden den Bürgern oder dem Rat der Stadt Schüttorf überreicht wurde, ist nicht bekannt.

Interessant an der Stadtrechturkunde von 1465 ist, dass die einzelnen Punkt auch Auskunft darüber, wie sich das gesellschaftliche und soziale Leben in der Stadt in den knapp 2 Jahrhunderten nach der ersten Stadtrechtverleihung entwickelt hat.

Die Ernährung

Bier, Wein und Brot spielen bei der Versorgung der Bevölkerung (immer noch) eine große Rolle, genauso wie der Fischfang. Bier wird in fast jedem Haushalt gebraut.

Der Handel in der Stadt spielt sich vor allem im lokalen Bereich ab. Es gibt keinerlei Beschränkungen für die Teilnahme an den Märkten. Es ist also davon auszugehen, dass vor allem die Bürger und Einwohner in der Stadt auf dem Wochenmarkt ihre Waren aus den Überschüssen der eigenen häuslichen Produktion verkaufen. Ob Bauern und Handwerker aus den Weichbild auch auf dem Wochenmarkt ihre Waren verkaufen dürfen, ist zumindest nicht auszuschließen. Auch die Qualität der Lebensmittel, die in den Handel kommen, wird vorgeschrieben und überprüft.

Die Wirtschaft

Die besondere Stellung der freien Jahrmärkte läßt Rückschlüsse darauf zu, dass auch der überregionale Handel für Schüttorf zunehmend eine Rolle spielt. Dafür spricht auch, dass in den Stadtrechten von 1465 erstmals auch der Zahlungsverkehr geregelt wird.

Neben der Landwirtschaft, fast jeder Bürger der Stadt hat eigene Äcker, Felder und Wiesen innerhalb der Stadt selber oder in den umliegenden Markungen, ist das Handwerk der wichtigste Wirtschaftsbereich der Stadt. Aber nur wenige Handwerkszweige haben in Schüttorf eine wichtige Bedeutung erlangt. Schmiede, Schuster, Schneider und Wandmacher (Mauerer) sind in Schüttorf vertreten, sie können auch Gilden bilden.

Eine besondere Stellung hatte wohl der Müller in der gräflichen Mühle inne. Sein Herr ist zwar der Graf, aber er muss auch dem Rat der Stadt huldigen und einen Eid ablegen, das er die Bürger Schüttorfs gleich behandelt und niemanden übervorteilt. Zudem wir in den Privilegien der Stadt zugestanden, eine eigene Mühle zu errichten.

Nicht erwähnt werden die Flussschifffahrt oder größere Handelsstützpunkte oder gar überregionale Handelsbeziehungen.

Die sozialen Einrichtungen

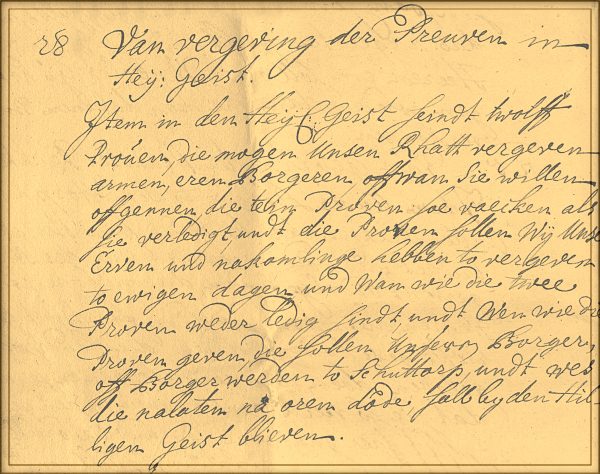

In den Privilegien wird auch eine soziale Fürsorgeeinrichtung erwähnt, die Heilige Geist (Stiftung). Die Heilige Geist Stiftung war ein Versorgungswerk, in das sich Schüttorf Bürger, die nicht mehr für ihren Lebensunterhalt aufkommen konnten, einkaufen konnten. Das waren vor allem verwitwete Frauen oder ältere, kranke Männer. Sie wurden dann im sog. Geisthaus vor der Wynde Pforte auf dem „Bullikes Erve“, heute Geiststraße, untergebracht. Mobiliar und Hausrat brachten sie dabei mit, ihr anderes Hab und Gut, vor allem evtl. Grundbesitz, mussten sie vorher verkaufen. Der Erlös floss in die Stiftung. Die Bewohner des Geisthauses (Pröbner/Preuven) erhielten von der Stiftung ein lebenslange Präbende, das aus Lebensmitteln, Geld für die Befeuerung etc. bestand. Verstarb ein Pröbner so fiel sein Erbe an die Verwalter der Stiftung, die damit u.a. die Begräbniskosten beglichen. Der Rest floss in die Stiftungs-Kasse oder machmal auch in die Taschen der Verwalter. Durch diese Einkünfte aber auch durch Schenkungen kam die Heilig-Geist-Stiftung zu einem erheblichen Grundbesitz, der sich auch heute noch benerkbar macht.

Im Geisthaus durften nur 10 Pröbner untergebracht werden, 10 wurden vom Rat der Stadt und 2 Plätze vom Grafen vergeben. Pröbner durften nur Bürger von Schüttorf werden, „normale“ Einwohner waren ausgeschlossen.

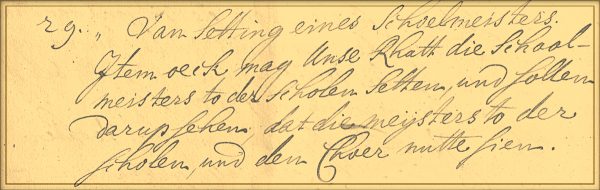

Ebenfalls in den Privilegien wird die Ernennung eines städtischen Schulmeisters erwähnt, was insofern von Bedeutung ist, da das Schulwesen zu der Zeit überwiegend in den Händen der Kirche lag.

Bürger und Einwohner

Nicht jeder, der im Mittelalter in der Stadt Schüttorf lebte, war auch ein Bürger der Stadt. Hier wurde deutlich unterschieden. Voraussetzung für die Anerkennung als Bürger der Stadt war, dass man frei geboren war, in Schüttorf dauerhaft wohnte bzw. beabsichtigte hier dauerhaft zu wohnen, eigenen Grund-/Hausbesitz hatte und den Bürgereid ablegte. Erst dann hatte man die vollen Rechte eines Bürgers, konnte also wählen und auch in Amt und Würde gewählt werden. Die Aufnahme neuer Bürger erfolgte in Schüttorf am 22. Januar, dem sogenannten Petritag, an dem auch der Rat gewählt wurde. Um Bürger zu werden, müsste der Bewerber ein Bürgergewinngeld bezahlen, was ungefähr dem Gegenwert eine fetten Rindes und eines fetten Kalbes entsprach. 1555 betrug dieses Bürgergewinngeld 5 Daler, dafür musste ein Maurer über 2 Wochen hart arbeiten. Kein Wunder also, dass nicht jeder, der die Voraussetzung zu einer Bürgerschaft hatte, auch sofort Bürger werden wollte. Das Bürgerrecht konnten auch Frauen gewinnen. Bürgerkinder hatte von Geburt an das Recht Bürger zu werden. In wenigen Einzelfällen wurde das Bürgerrecht auch an Personen verliehen, die sich um die Stadt besonders verdient gemacht haben. Mit der Ableistung des Bürgereides verpflichtete sich jeder Bürger, alles zu tun, was dem Wohl der Stadt diente und Schaden von ihr Abzuhalten. Gleichzeitig gelobten sie Gehorsam gegenüber dem gewählten Stadtvertretern.

Viele Rechte der Bürger werden nicht explizit genannt, sondern allegemein auf das Bürgerrecht von Münster verwiesen.

Die Bewohner der Stadt, die nicht Bürger waren, nannte man die Einwohner. Um Einwohner der Stadt zu werden, musste man entweder frei geboren oder frei gelassen sein. Und man musste mindestens 1 Jahr und sechs Wochen in der Stadt gelebt haben. Auch die Einwohner mussten, um als solche anerkannt zu werden, ein Einwohnergeld bezahlen, was aber deutlich geringer war, als der Bürgergewinngeld. Zu den Pflichten der Bürger und Einwohner zählte auch, dass man die finanziellen Lasten der Stadt anteilsmäßig zu übernehmen hatte. Zudem musste man sich an gemeinschaftlichen Aufgaben wie z.B. Wach- und Wehrdienst und Instandhaltungsarbeiten für die Stadtbefestigung beteiligen.

Neben den Bürgern und Einwohnern lebten auch einige unfreie Menschen, vornehmlich als Bedienstete der Burgmänner und Bürger in der Stadt. Auch Auswärtige durften sich in der Stadt aufhalten, musste sie jedoch meistens vor Schließung der Stadttore wieder verlassen.

Schlussbemerkung

Es lohnt sich also, einen Blick auf die Stadtrechts-Urkunde von 1495 zu werfen. Diese Urkunde ist uns in mindesten zwei Abschriften erhalten geblieben. Eine aus dem Jahr 1719 als Bestandteil einer Reichskammerakte und eine aus dem 18. Jahrhundert, die vom Sekretär Reimerink in Neuenhaus angefertigt wurde. Diese Abschrift ist vermutlich aber von mehreren Personen angefertigt worden. Nur so lassen sich die verschiedenen Schreibweisen von Begriffen und Worten erklären.

Die Transkription der Texte und deren Bedeutung habe ich der Dissertation von Dr. Edel entnommen. Auch diese Transkription ist nicht frei von Unstimmigkeiten. Einige Schreibfehler müssen aber bestimmt auch mir angelastet werden, ich bitte da um Nachsicht.